Шаг – 40. Ворошиловоградская операция 29 января – 18 февраля 1943

К концу января 1943 года в районе Ворошиловграда (совр. Луганск) фронт проходил по реке Северный Донец. К северу от реки территория области уже была освобождена, а Ворошиловград был еще оккупирован фашистами. Выйдя в начале января 1943 г. к реке Северный Донец у войск Юго-Западного фронта появилась возможность освобождения Северного Донбасса. Для этого была разработана Ворошиловградская операция под кодовым названием «Скачок». Операцию разрабатывал командующий Юго-Западным фронтом Николай Федорович Ватутин. План ее реализации был утвержден 20 января 1943 года, а 29 января советские войска уже пошли в наступление, фактически без передышки после Острогожско-Россошанской операции. Соединения к тому времени пополнились техникой. На смену кавалерии пришли танки. Именно в мощной танковой группировке советское командование видело основную действующую силу. Дерзкий и амбициозный план Н.Ф. Ватутина предусматривал за одну неделю окружить Донбасскую группировку, уничтожить ее и выйти к Мариуполю. Для воплощения его в жизнь были задействованы: 1-я гвардейская армия (В.И. Кузнецов); 3-я гвардейская армия (Д.Д. Лелюшенко); 6-я общевойсковая армия (Ф.М. Харитонов). Для закрепления успеха была сформирована подвижная группа из 4-х танковых корпусов под командованием Маркиана Михайловича Попова.

Николай Федорович Ватутин

Наступление началось 29 января. Уже в первые дни стало понятно, что операция будет разворачиваться совсем по другому сценарию. Противник оказывал жесточайшее сопротивление, особенно в таких районах как: Ворошиловград; Артемовск; Славянск; Лисичанск; Сватово; р. Красная и Северный Донец.

Несмотря на это Н.Ф. Ватутин продолжил наступление и не отказался от мысли об окружении Донбасской группировки. Первые неудачи были проигнорированы советским командованием. К 7 февраля группировка М.М. Попова и 1-я гвардейская армия В.И. Кузнецова были остановлены на артемовском и константиновском направлениях. К этому времени в Донбасс стекались резервные части немцев из Западной Европы, а также отступающие соединения из-под Ростова-на-Дону.

Командование фронтом приняло решение блокировать пути снабжения немцев с тыла. Наиболее выгодным в этом плане было Красноармейское, там были сосредоточены склады с горючим, продовольствием и оружием. Обрушиться на Красноармейское было поручено 4-му танковому корпусу. Блокировка этого узла поставила под угрозу снабжение Донбасской группировки. Существовала еще одна одноколейная железная дорога в обход Красноармейского, но она требовала разворота составов и не обеспечивала должную пропускную способность. Из железнодорожных цистерн горючее приходилось переливать в автотранспорт и везти почти за 100 км по заметенным снегом дорогам. 17 февраля 6-й армии удалось занять Павлоград и уже на следующий день вести бои под Синельниково и Новомосковском.

19 февраля группа армий «Юг» под командованием Эрика фон Манштейна пошла в контрнаступление в районе Красноармейского, Краснограда и Перещеприно. Однако о сворачивании операции Н.Ф. Ватутин и думать не хотел. В конце февраля образовались большие и малые «котлы», где, попав в окружение, отчаянно бились части группировки М.М. Попова, соединения 6-й армии и Южного фронта на Миусе. К 3 марта на Юго-Западном, Южном и Воронежском фронтах бои окончательно приняли оборонительный характер.

Корпусу под командованием генерала-майора танковых войск Петра Петровича Павлова было поручено освободить Запорожье уже к началу весны 1943 года. 11 февраля командующий корпусом получил приказ совершить марш к Павлограду, войти в прорыв и отсечь отход Донбасской группировки гитлеровцев с последующим ее уничтожением. Рейд Павлова можно назвать легендарным и беспрецедентным. Танкам необходимо было в короткий срок преодолеть расстояние в 500 км. Так далеко не заходило ни одно подразделение Красной армии за период осенне-зимней кампании 1942-1943 годов.

Петр Петрович Павлов

Спустя всего 9 суток с момента начала марш-броска, 25-й танковый корпус показался на окраинах Запорожья. Корпус в составе 3-х танковых бригад, мотострелковой бригады и зенитно-артиллерийского полка прошел по территории Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, попутно освобождая от немецких оккупантов десятки населенных пунктов. И это за 8 месяцев до того, как Запорожье было очищено от вражеских войск, линия фронта осталась за сотни километров от корпуса Павлова. Позже историки напишут, что отважные танкисты целых 13 дней стойко сражались с превосходящими силами противника в отрыве от основных соединений, без снабжения и какой-либо поддержки.

Главный удар П.П. Павлов сосредоточил на военный аэродром, расположенный на окраине города. И это не случайно. В Запорожье на тот момент располагался штаб группы армий «Юг», а на том самом аэродроме стоял самолет Адольфа Гитлера: он прилетел в город для встречи с Эрихом фон Манштейном. 20 февраля 1943 года передовая танковая колонна смогла прорваться к Запорожью, чем до смерти перепугала фюрера. Гитлер чуть не стал трофеем советских танкистов, их отделяло друг от друга лишь 5 км. Но, к сожалению, путь колонне преградил немецкий бронепоезд с установленными на нем зенитками, в воздух поднялись самолеты прикрытия. Советские танки немцам удалось сдержать, а лидер Третьего рейха в тот же вечер улетел в Винницу в сопровождении нескольких истребителей. Стоит отметить, что после этого случая Гитлер не покидал пределов Германии, если не брать в расчет его двухчасовой визит в Запорожье месяцем позже.

Столь дерзкий рывок советских танков имел трагические последствия. Усмирить подразделение были направлены отборные части вермахта в составе 2 танковых дивизий и 20 танковых бригад. Чтобы уничтожить корпус Павлова, в район прорыва были брошены: «Лейбштандарт Адольф Гитлер» (элитное соединение СС, сформированное на базе личной охраны Гитлера); «Мертвая голова» (танковая дивизия СС); «Великая Германия» (мотопехотная дивизия, усиленная тяжелыми танками «Тигр»).

«Великая Германия» или «Гроссдойчланд» считалась лучшим немецким танковым корпусом Второй мировой войны. Силы были неравны, и по иронии судьбы, 23 февраля, в День Красной армии, корпус Петра Павлова начал отступление. До ближайшей базы снабжения было минимум 150 км. Немцы объединили усилия и отрезали советские танки от тыла. Из окружения смогли выйти только 3 боевые машины и около 40 военнослужащих. В районе Волнянска и в Днепропетровской области 25-й корпус потерял около 300 танков. Командир сражался наравне с рядовыми. Когда у танкистов кончились снаряды, они массово пошли на таран фашистских танков. Последний бой героического корпуса произошел 3 марта 1943 года у села Терны, в 50 км от Павлограда. На тот момент немцы имели 7-кратное превосходство в бронетехнике.

Под Тернами Петр Павлов получил 3 ранения. Ходить он не мог и передал командование начальнику штаба Николаю Васютину, но того вскоре убили. После этого организовать отступление было попросту некому, танкисты выбирались, кто как мог. Оставшиеся в живых бойцы спрятали командира в ближайшем селении в доме местной учительницы. Командование трижды высылало за ним самолет, но вместо собственной эвакуации, боевой генерал приказал транспортировать в тыл тяжелораненых солдат. Также была организована разведгруппа, к поискам Павлова подключились диверсанты, но доставить его в тыл так и не удалось.

Когда немецкие солдаты ворвались в дом, где скрывался Павлов, он представился военным врачом по фамилии Генералов. Личность раненого долго вызывала у гестаповцев сомнения, его допрашивали в течение 4 недель, возили по селениям, где его могли узнать в лицо, делали очные ставки с другими пленными. Но никто не признал в лице доктора Генералова командующего корпусом, никто Павлова не сдал. Тогда немцы прибегли к еще одной хитрости. Его привели в операционную, где на столе лежал обожженный тяжелораненый советский танкист. «Доктору» предложили провести операцию и протянули скальпель. Эту проверку Петр Генералов не прошел.

Дальше была Нюрнбергская тюрьма и концентрационный лагерь «Флоссенбург». Условия содержания заключенных были чудовищными. Но и в лагере Петр Павлов смог выжить и не отказаться от своих убеждений. 20 апреля 1945 года ему удалось бежать, к тому времени широкоплечий и рослый мужчина (рост Павлова – 183 см) весил всего 48 кг. Возможность побега появилась, когда заключенных погнали из «Флоссенбурга» в «Дахау». Беглецу пришлось в течение суток просидеть в озере, чтобы немецкие собаки не напали на его след. По счастливой случайности после долгих скитаний в горах, Павлов наткнулся на французских партизан и вскоре был отправлен в Париж, где его уже поджидала советская военная комиссия. Следующие 7 месяцев он провел на Лубянке, после чего вернулся в действующую армию в своем прежнем звании – генерал-майор танковых войск.

Интересно, что среди многочисленных боевых наград у Петра Петровича Павлова нет ни одной за тот невероятный февральский рейд в рамках операции «Скачок». Тот рейд, в котором он потерял фактически все вверенное ему подразделение, был ранен, попал в плен и по возвращении на родину чуть не лишился карьеры, а быть может и жизни.

Несмотря на то, что РККА использовала в операции сильные танковые и стрелковые дивизии, а также гвардейский корпус, советским войскам пришлось не только отступать, но и держать оборону. Наиболее ожесточенно и отчаянно сопротивлялись дивизии СС «Дас Райх» и «Викинг».

Тотальной ошибкой Ставки была недооценка сил противника и переоценка собственных возможностей. Советское командование думало, что немцы не станут удерживать Донбасс и под серией контрударов и активным сопротивлением по оборонительным рубежам отведут войска из региона.

Неудачи Красной армии можно объяснить значительной удаленностью Юго-Западного и Воронежского фронтов от баз снабжения и перевалочных станций. Состояние железных дорог на освобожденных территориях оставляло желать лучшего, провизию, оружие и технику везли автотранспортом за 450 км со станции Чертково. Положение усугублялось регулярными авианалетами на советские колонны.

Немецкие соединения по мере отступления, наоборот, приближались к собственным продовольственным и горюче-смазочным базам, а также к складам с боеприпасами, пользуясь неразрушенными железнодорожными путями. Лишь в середине февраля подвижной группе Попова удалось на протяжении 2 недель удерживать транспортный узел у Красноармейского, тем самым нарушив снабжение практически всей Донбасской группировки. Вскоре под натиском превосходящих сил гитлеровцев советским танкам пришлось отступить.

Танковая группа М.М. Попова на момент начала наступления успела поучаствовать в практически непрерывных сражениях и понести значительные потери. Из 600 машин, положенных по уставу, к бою были готовы лишь 180. Резервный 25-й корпус наскоро комплектовался из танков, только что спущенных с конвейера и отремонтированных после тяжелых боев в предыдущих операциях. Немцы имели двойное преимущество в танках, а благодаря сокращению линии фронта, у них появилась возможность концентрировать силы на ключевых направлениях.

По мнению многих историков именно операция «Скачок» дала советским войскам возможность выхода к Днепропетровску и Синельниково и дальнейшему развитию наступления летом 1943 года. Красная армия временно заняла Краматорск, Славянск, Красноармейское, Лозовую, Лисичанск и ряд других городов. Навсегда освободились от фашистской оккупации Ворошиловград (ныне Луганск), Краснодон, Сватово, Ровеньки, Красный Лиман, Рубежное и Кременная. Семь месяцев под немцами были позади, завершился один из самых страшных периодов в истории Луганщины.

Однако, первоначальная цель операции «Скачок» так и не была достигнута. 1-я танковая армия немцев хоть и понесла ощутимые потери, но не прекратила свое существование. Значительные территории Донбасса так и остались под контролем Гитлера. Линия фронта была сдвинута на 120-250 км, немецкие фланги и тыл оказались под угрозой. Войска РККА вышли к переправам на Днепре. Но окончательное освобождение Донбасса от фашистов было еще впереди…

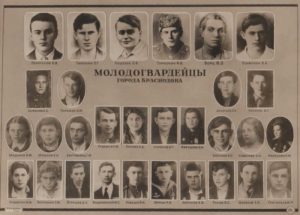

Вскоре после освобождения Краснодона вся страна узнала имена молодогвардейцев: Сергея Тюленина, Олега Кошевого, Любови Шевцовой, Ивана Земнухова, Ульяны Громовой и других героев Краснодонского подполья.

Участники подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия»

За четыре месяца своего существования комсомольская организация «Молодая гвардия» успела многое. К началу декабря 1942 года молодогвардейцы сумели собрать настоящий арсенал, который намеревались пустить в дело по мере приближения Красной Армии: 15 автоматов, 80 винтовок, 10 пистолетов и около 15 тысяч патронов к этому оружию, а еще 300 гранат и 65 килограммов взрывчатки. На счету «Молодой гвардии» было несколько рискованных удачных операций, в том числе уничтожение документов двух тысяч земляков, которых собирались отправить на принудительные работы в Германию и освобождение нескольких десятков военнопленных. А печать и расклеивание листовок с информацией о положении на фронтах и сводками Совинформбюро были, если так можно выразиться, рутинной работой, с которой, собственно, и началась «Молодая гвардия». Самой же яркой демонстрацией того, что в оккупированном городе по-прежнему живут советские люди, стало вывешивание на 7 ноября 1942 года, в 25-летнюю годовщину Октябрьской революции, восьми красных флагов на самых высоких зданиях Краснодона.

Во всей этой деятельности участвовали семьдесят с лишним молодых краснодонцев, самому младшему из которых едва исполнилось четырнадцать лет, а большинство были восемнадцатилетними. Поначалу молодежные подпольные группы в городе складывались стихийно, но в сентябре 1942 года их удалось объединить. 30 сентября по предложению одного из самых активных подпольщиков, Сергея Тюленина, эта объединенная подпольная комсомольская организация получила название «Молодая гвардия». Во главе подпольщиков встал штаб, в который вошли четыре человека: начштаба Иван Земнухов, а также Василий Левашов, Георгий Арутюнянц и Сергей Тюленин как члены штаба, а комиссаром молодогвардейцев стал Виктор Третьякевич. Чуть позже членами штаба стали также Ульяна Громова, Олег Кошевой, Иван Туркенич и Любовь Шевцова. Из всех них лишь двоим — Арутюнянцу и Левашову — суждено было уцелеть во время разгрома «Молодой гвардии», довоевать до Победы и дожить до седин.

Аресты молодогвардейцев начались 1 января 1943 года, и в течение десяти дней в руках у немцев оказались практически все молодые подпольщики. Те, кого арестовали последними, с ужасом смотрели на своих товарищей, которые встречали их в четырех тюремных камерах местного полицейского управления: всех захваченных подпольщиков подвергали изощренным пыткам. Но выведать у членов «Молодой гвардии» интересовавшую полицаев и немцев информацию о партийном подполье и деятельности местных партизанских отрядов, с которыми подпольщики поддерживали связь, так и не удалось. И тогда молодогвардейцев начали партиями вывозить за город и сбрасывать в шурф шахты №5. Одних расстреливали прямо на краю шахты, других скидывали в 58-метровый ствол живыми, а чтобы лишить их шанса уцелеть, сброшенных закидывали ручными гранатами. А четверых членов организации, в том числе Любовь Шевцову и Олега Кошевого, расстреляли в лесу под Ровеньками.

О страшных казнях знал весь город, и когда 14 февраля 1943 года Красная Армия освободила Краснодон, уцелевшие подпольщики, родители погибших и активисты начали поднимать тела на поверхность. Именно в этот момент вся страна и узнала о подвиге молодогвардейцев и их жестоком убийстве. И с этого момента началась литературная история «Молодой гвардии». Первые сообщения о ней появились в местных газетах, затем подключилась московская пресса: 15 сентября 1943 года в газете «Правда» появился очерк Александра Фадеева «Бессмертие». Материалы, которые тогда начал собирать писатель, легли в основу его романа «Молодая гвардия». Именно по нему, а также по фильму режиссера Сергея Герасимова, вышедшему на экраны в 1948 году, большинство жителей Советского Союза и узнали о подвиге молодогвардейцев. И очень скоро эта литературная история краснодонских подпольщиков стала куда более знаменитой, чем подлинные события: фильм регулярно показывали по всей стране, а роман Фадеева даже вошел в школьный курс литературы.

Превращение в литературных героев сыграло не лучшую роль в посмертной судьбе участников «Молодой гвардии». На слуху были лишь несколько фамилий самых активных участников организации, и у многих, кто не был знаком с подлинной историей молодогвардейцев, складывалось ощущение, что вся организация из них и состояла. И хотя уже 1 мая 1944 года в Краснодоне открылся музей «Молодой гвардии», в котором за всю его историю побывало свыше 11 миллионов человек, сложившееся представление о комсомольцах-подпольщиках и их истории менялось с большим трудом.

Ярчайшим примером тому может служить посмертная судьба Виктора Третьякевича – комиссара «Молодой гвардии». На процессе над тремя предателями, причастными к уничтожению молодежного подполья, один из них именно Виктора назвал тем человеком, который предал всех остальных, и эта ложь была принята за чистую монету. Хотя в романе А. Фадеева фамилия Третьякевича прямо не названа, а вместо него фигурирует собирательный персонаж Евгений Стахович, до конца 1950-х гг. именно комиссара организации считали ответственным за ее провал. И только в декабре 1960 года, после того, как была восстановлена правда, Виктор Третьякевич посмертно был удостоен ордена Отечественной войны I степени (хотя остальные члены штаба стали Героями Советского Союза). После этого пришлось даже вносить коррективы в давно снятый фильм Герасимова, чтобы привести его в соответствие с исправленной историей «Молодой гвардии». Но еще долгое время комиссаром организации по старинке считался Олег Кошевой, чья подпись стояла на комсомольских билетах, выданных подпольщикам.

Молодогвардейцы стали живым примером, воодушевившим тысячи других молодых людей по всей стране присоединиться к борьбе с врагом. Создание «Молодой гвардии» явилось важной вехой в формировании связи молодёжного и взрослого поколений, а также поднятии морального духа всего советского народа. Они доказали, что возраст не имеет значения, когда речь идёт о защите Родины, и что каждый человек способен противостоять порабощению и проявлять силу духа в самых трудных ситуациях.

Фильмы:

- «Молодая гвардия» – советский двухсерийный художественный фильм 1948 года режиссёра Сергея Герасимова по одноимённому роману Александра Фадеева о героической деятельности подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия». В 1964 году была выпущена новая редакция фильма.

- «Последняя исповедь» — российский четырёхсерийный телевизионный художественный фильм режиссёра Сергея Лялина, снятый в 2006 году. Посвящён деятельности легендарной подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия», действовавшей в годы Великой Отечественной войны в оккупированном городе Краснодоне Ворошиловградской области Украинской ССР.

- «Молодая гвардия» – российский двенадцатисерийный военно-исторический телесериал режиссёра Леонида Пляскина, снятый в 2015 году. Телесериал вышел на экраны российского телевидения накануне празднования семидесятилетия Победы Советской армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Источники:

- Михин, П. А. От Сталинграда до западной границы. Январь 1943-го — август 1944 года / П. А. Михин. – Москва : Яуза; Эксмо, 2006. – 576 с.

- Исаев, А. В. Когда внезапности уже не было. История ВОВ, которую мы не знали / А. В. Исаев. – Москва : Яуза; Эксмо, 2006. – 480 с.

- Исаев, А. В. 1943-й. От трагедии Харькова до Курского прорыва / А. В. Исаев. – Москва : Вече, 2008. – 320 с.

- Брагин, М. Г. Ватутин : путь генерала : 1901 — 1944 / М. Г. Брагин. – Москва : Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»,1954. – 360 с. – (Жизнь замечательных людей = ЖЗЛ).

- Герои Советского Союза : краткий биографический словарь : в 2 т. / [А. А. Бабаков и др.] ; редколлегия И. Н. Шкадов и др. ; Министерство обороны СССР, Главное управление кадров и др., Институт военной истории, Центральный архив. – Москва : Воениздат, 1987 – 1988.

- Великая Отечественная война, 1941-1945 : Энциклопедия / Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР; гл. ред. М. М. Козлов. – Москва : Сов. энциклопедия, 1985. – 832 с.

- Освобождение городов : Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 / [Дударенко М. Л., Перечнев Ю. Г., Елисеев В. Т. и др.]; под общ. ред. С. П. Иванова. – Москва : Воениздат, 1985. – 598 с.

- Фадеев, А. А. Молодая гвардия : роман / А. А. Фадеев. – Москва : Просвещение, 1979. – 526 с. – (Школьная библиотека).

![]()