Шаг – 43. Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция 1 — 30 марта 1943

Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция — наступательная операция Калининского и Западного фронтов с целью уничтожения группировки противника на Ржевско-Вяземском плацдарме.

В ходе наступления советских войск зимой 1941-1942 гг. на западном направлении в обороне врага образовался выступ (до 160 км в глубину и до 200 км в ширину), линия обороны которого проходила западнее г. Белого, севернее и восточнее Ржева, западнее Юхнова, восточнее Спас-Деменска. Противник придавал особое значение удержанию выступа, рассматривая его как плацдарм для наступления на Москву. Зимой 1942-1943 гг. здесь сосредоточились больше половины войск группы армий «Центр».

28 февраля немецкое командование приняло окончательное решение очистить ржевско-вяземский выступ. Х. Гроссман пишет, что в войска поступил приказ: отход основной части войск начать 1 марта в 19 часов. Сделано это было очень незаметно. Арьергардные отряды оставались в Ржеве до вечера 2 марта. Перед отходом они взорвали мост через Волгу в Ржеве. По словам того же Гроссмана, этот взрыв слушал А. Гитлер в своем штабе. «Для этого была включена телефонная связь из штаба фюрера к подрывной машине. Все прошло согласно программе, и Гитлер слышал по своему телефону грохот взлетевшего в воздух моста». Символический акт, который поставил для немцев точку в обороне плацдарма у Москвы, который они, по их мнению, оставили непобежденными. Г. Пабст в «Дневнике немецкого солдата» писал: «Прощай, Ржев, город канатчиков и церквей! Мало что от тебя осталось. Мы оставляем тебя без боя, но враг будет помнить, что он не может поставить себе в заслугу этот камень из нашего бастиона». В связи с этим Ставка Верховного Главнокомандования отдала приказ Калининскому (43-я, 41-я, 22-я и 39-я армии и 3-я воздушная армия) фронту под командованием генерал-полковника М.А. Пуркаева и Западного (30-я, 31-я, 5-я, 33-я, 49-я, 50-я, 10-я, 20-я армия и 1-я воздушная армия) фронта под командованием генерал-полковника В.Д. Соколовского перейти в наступление, сорвать отход ржевско-вяземской группировки противника и разгромить ее.

Судя по документам, первыми начали преследование противника части 31-й армии, потом – 39-я, 22-я, 30-я армии. На участке 31-й армии Западного фронта отход главных сил врага начался 2 марта в 3.00. Части двух дивизий в 3.50 перешли в наступление и овладели первой линией траншей. Затем наступление начали другие соединения армии, которые столкнулись с серьезным сопротивлением противника. Первоначальная задача армии: ударной группой на правом фланге прорвать оборону врага и с юга войти в Ржев. В 8.30 утра 2 марта войска левого фланга Калининского фронта силами 39-й армии и частью сил 22-й армии перешли в наступление. В 14.30 2 марта западнее Ржева перешли в наступление дивизии 30-й армии Западного фронта. 3 марта частями 30-й армии был освобожден Ржев. Перед уходом из Ржева фашисты согнали в Покровскую церковь почти все оставшееся в живых население города – 248 человек. Немцы заминировали храм, желая позднее взорвать его, но на рассвете 3 марта советский штурмовой отряд под командованием старшего лейтенанта Иосифа Яковлевича Колина прорвался к Покровской церкви и спас её узников.

Части вермахта уходят из Ржева. Март 1943 г.

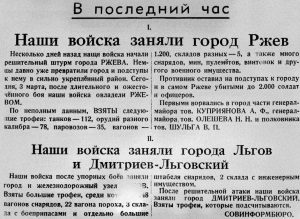

Бывшая переводчица штаба армии, потом писательница, Елена Ржевская вспоминала, что командующий 30-й армией генерал-лейтенант Владимир Яковлевич Колпакчи, даже получив разведданные об отходе немецких войск, долго не решался отдать приказ о переходе армии в наступление. «О Ржев столько раз разбивалось наше наступление, и сейчас, после победы в Сталинграде, когда все внимание Москвы приковано сюда, он не мог просчитаться и медлил. Ему нужны были гарантии, что на этот раз заговоренный Ржев поддастся, будет взят… Все разрешилось ночным звонком Сталина. Он позвонил и спросил у командарма, скоро ли тот возьмет Ржев… И командарм ответил: «Товарищ командующий, завтра же буду докладывать Вам из Ржева» – и двинул войска». В самом городе, западнее и южнее его нашим частям пришлось вести бои с немецкими арьергардными отрядами, о чем свидетельствуют многочисленные документы и воспоминания. В официальном сообщении Совинформбюро «В последний час» от 3 марта 1943 г. было сказано: «Несколько дней назад наши войска начали решительный штурм города… Сегодня, 3 марта, после длительного и ожесточенного боя наши войска овладели Ржевом».

Сообщение Совинформбюро от 4 марта 1943 г.

Знамя освобождения над Ржевом. 3 марта 1943 г.

3 марта продолжили наступление 39-я и вся 22-я армии. Авиаразведка зафиксировала 16-километровую «смешанную» колонну противника: хвост в Оленино, а голова подходит к Кострицам. 4 марта в Оленино вошли советские войска, в наступление перешла 41-я армия. Ей было приказано 6 марта совместно с 22-й армией окружить и уничтожить бельскую группировку противника. Сделать этого не удалось, но 10 марта город Белый был освобожден.

Церковь в г. Белом – разрушенный символ города. Март 1943 г.

31-й армии с утра 3 марта было приказано изменить направление и наступать в южном и юго-западном направлении. 8 марта части армии освободили Сычевку. 4 марта начали преследование отходящего врага 20-я, 5-я, 33-я армии. 6 марта был освобожден Гжатск, 12 марта – Вязьма. У основания ржевско-вяземского выступа 43-я и 50-я армии активное наступление начали уже на завершающем этапе операции. Продвижение советских войск было медленным. Наступательная операция превратилась в преследование отступающего врага. Причинами этого была основательная продуманность, подготовленность противником вывода войск с выступа и организованность при отходе. Это отмечается в материалах практически всех наступающих армий.

Большие затруднения создавали минные поля. Немцы взорвали все мосты в полосе отхода и заминировали все дороги. Местность западнее Днепра была превращена в зону «пустыни». На автомагистрали Москва – Минск были взорваны все мосты и путепроводы, а во многих местах и высокая насыпь дороги, проходившей по заболоченной местности. Железная дорога была разрушена полностью. С середины марта вмешалась весенняя распутица: таяние снега, раннее половодье, пересеченная местность – многочисленные ручьи и овраги. Все это вместе создавало неблагоприятную обстановку для наступающих войск.

Ставка требовала от командования фронтов более энергичных действий, с тем, чтобы не выталкивать противника, а применять отходы и отрезать ему пути отступления. Командирам частей приказывали «шире применять обход и охват, категорически запрещая лобовой удар и атаки», требовали «максимально сохранять живую силу за счет искусного маневра и огня». Но наступавшие войска продвигались медленно, по 6–7 км в сутки.

Во второй половине марта командованием Западного фронта была предпринята попытка переломить ход событий. 5-й танковый корпус пытался нанести удар в направлении Ельни, 1-й танковый – в обход Спас-Деменска с запада, в тыл врага, пытаясь отсечь отходившие немецкие части от орловско-брянской группировки и вырваться на оперативный простор. Но оба корпуса не справились со своими задачами. Их многократные атаки привели лишь к большим потерям. За несколько дней безрезультатных боев танковые корпуса потеряли 132 машины.

В результате отхода к 22 марта противник силами 17 дивизий группы армий «Центр» закрепился на заранее подготовленном и укрепленном рубеже восточнее Духовщины – Дорогобужа – Спас-Деменска. Здесь были разветвленная сеть траншей и ходов сообщения полного профиля, большое количество дзотов и бронеколпаков, сплошные проволочные заграждения и обширные минные поля.

22 марта советские войска подошли к этому рубежу. Во всех армиях отмечалось отставание артиллерии, тылов, сокращение подвоза боеприпасов и продовольствия из-за отрыва от своих баз снабжения, недостаток транспортных средств, нехватка людей. Так, на 20 марта в полках 31-й армии осталось примерно по 120 штыков, в 33-й армии – по 100–150. Численность, например, 42-й гвардейской стрелковой дивизии 31-й армии – всего 3432 человека. При этом пополнение в армиях незначительно. Так, в 33-й армии с 1 марта по 1 апреля – всего 587 человек. С 12 марта приказом командующего Западным фронтом была выведена во второй эшелон 20-я армия.

В то же время, как отмечается в материалах 31-й армии, у противника ситуация в этом отношении была противоположной. «Уплотнение боевых порядков его арьергардов с рубежа р. Вязьма стало заметным. Активность живой силы возросла… Особенно сильно возросла огневая мощь противника, как за счет уплотнения боевых порядков, так и увеличения количества артиллерии и минометов». Сопротивление врага на укрепленном рубеже усилилось.

Советские войска были вынуждены прекратить наступление. С 24 марта перешли к обороне армии Калининского фронта. Армии Западного фронта пытались еще до конца месяца, проведя перегруппировку сил, вести наступление, прорвать вражескую оборону, но успехов не было, и с 1–2 апреля и они стали закрепляться на занимаемых рубежах. Днем завершения Ржевско-Вяземской операции 1943 г. считается 31 марта. Фронт на этом направлении стабилизировался вплоть до августа 1943 г., когда началась Смоленская наступательная операция.

Капитан И. П. Масленников, помощник начальника штаба 618-го стрелкового полка 215-й стрелковой дивизии 30-й армии, писал о последних днях этой операции: «Прошли вяземские леса, переправились по последнему льду через р. Вопь. В 7 км от нее стали в оборону. Пытались наступать, но немец закрепился. Мы выдохлись. 30 марта получили приказ на оборону. Начались тяжелые оборонительные работы. Распутица остановила весь транспорт, и так до 22 апреля. Питались – что сбросят самолеты. Табаку не было, сухарей 100–150 г, муки 100 г на суп. Трудное время».

Главным результатом Ржевско-Вяземской наступательной операции в конце марта 1943 г. была ликвидация немецкого ржевско-вяземского плацдарма у столицы советского государства, линия фронта отодвинулась от Москвы еще на 130–160 км, ее протяженность на этом участке фронта сократилась на 350 км. Длительная угроза столице со стороны немецкой группы армий «Центр» была окончательно ликвидирована, был достигнут стратегический успех. Советское командование вывело в резерв Ставки две войсковые армии и механизированный корпус.

Ржевско-Вяземская наступательная операция 1943 г. подвела итог всех наступательных операций 1942 г. на центральном – московском – направлении советско-германского фронта: ржевско-вяземский выступ в линии фронта и вражеский плацдарм на нем были ликвидированы, с идеей нового наступления на этом направлении, с этого плацдарма командование вермахта было вынуждено распрощаться. Были, наконец-то, освобождены многострадальные русские города, бывшие более года немецкими опорными пунктами на плацдарме, – Белый, Оленино, Ржев, Сычевка, Гжатск, Вязьма. Планировавшееся еще в начале 1942 г. их освобождение удалось осуществить только в марте 1943 г. В разрушенные почти до основания не только врагом, но и собственной армией города стала возвращаться жизнь. Битва за ликвидацию вражеского плацдарма вблизи столицы завершилась.

И у мертвых, безгласных,

Есть отрада одна:

Мы за родину пали,

Но она – спасена.

Нам свои боевые

Не носить ордена.

Вам – все это, живые.

Нам – отрада одна:

Что недаром боролись

Мы за родину-мать.

Пусть не слышен наш голос, —

Вы должны его знать.

А. Твардовский

«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества» Указом Президента Российской Федерации 8 сентября 2007 года городу Ржев присвоено почётное звание «Город Воинской Славы».

Героям Ржевской битвы посвящены повесть советского писателя Вячеслава Кондратьева «Сашка», роман «Прокляты и убиты» В. П. Астафьева. «Ржевской мясорубке» посвящено известное стихотворение А. Т. Твардовского «Я убит подо Ржевом».

В конце 2019 года вышел в прокат фильм Игоря Копылова «Ржев», рассказывающий об одном из эпизодов Ржевской битвы – обороне деревни Овсянниково.

30 июня 2020 года в Ржеве на месте сражений одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны открыт мемориал Советскому солдату – символ общей памяти. Ржевский мемориал стал первым крупнейшим памятником подвигу Советских солдат, созданным в современной России. По масштабу и значению он сопоставим с такими мемориальными комплексами, как «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде, «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманской области, «Памятник Матросу и Солдату» в Севастополе, «Поклонная гора» в Москве.

Ржевский мемориал советскому солдату

Источники:

- Тверская область : энцикл. справочник / сост. М. А. Ильин. – Тверь : Тверское областное книжно-журнальное изд-во, 1994. – 328 с.

- Гроссман, Х. Ржев — краеугольный камень Восточного фронта. – Ржев: Ржевская правда, 1996. – 158 с.

- Герасимова, С. А. Ржевская бойня. Потерянная победа Жукова / С. А. Герасимова. – Москва : Яуза; Эксмо, 2009. – 320 с.

- Горбачевский, Б. С. Ржевская мясорубка. Время отваги. Задача – выжить! / Б. С. Горбачевский. – Москва : Яуза; Эксмо, 2007. – 448 с.

- Гланц, Д. Крупнейшее поражение Жукова. Катастрофа Красной Армии в операции «Марс» 1942 года / Д. Гланц. – Москва : Астрель, 2006. – 672 с.

- Разгром немецко-фашистских войск под Москвой / Под ред. Маршала Советского Союза В. Д. Соколовского. – Москва : Воениздат, 1964. – 444 с.

- Великая Отечественная война, 1941-1945 : энциклопедия / гл. ред. М. М. Козлов. – Москва : Советская энциклопедия, 1985. – 832 с. : ил.

- История второй мировой войны : 1939-1945 : в 12 т. / Институт военной истории Министерства обороны СССР [и др.] ; редакционная коллегия А. А. Гречко. – Москва : Воениздат, 1973 – 1982.

- Т. 6 : Коренной перелом в войне / И. В. Паротькин, Г. Т. Хорошилов, А. С. Аветян ; редколлегия: И. В. Паротькин, Г. Т. Хорошилов. – 1976. – 518, [1] с. : табл., [31] л. ил. + 1 папк. карт.

![]()