Шаг — 45. Курская битва 5 июля – 23 августа 1943

Сражение на Курской дуге, проходившее с 5 июля по 23 августа 1943 года, по своим масштабам, задействованным силам и средствам, а также по результатам и военно-политическим последствиям является одной из ключевых битв Второй мировой и Великой Отечественной войн. В советской и российской историографии его принято разделять на три части: Курскую оборонительную операцию (5–23 июля); Орловскую (12 июля – 18 августа) и Белгородско‑Харьковскую (3–23 августа) наступательные операции. Дата 23 августа как окончание Курской битвы выбрана в честь освобождения Харькова. За этот город в ходе Великой Отечественной бились четырежды, и только в этот день освободили окончательно.

Цель битвы – сорвать крупное наступление сил вермахта и разгромить его стратегическую группировку. В сражении участвовали около 2 млн. человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов. Шла она на территории Курской, Орловской, Белгородской, Харьковской областей и завершилась крахом немецкой группировки.

Победа Советской Армии под Сталинградом и ее последующее общее наступление зимой 1942/43 г. на огромном пространстве от Балтики до Черного моря подорвали военную мощь Германии. Фашисты стремились перехватить инициативу и разбить крупную группировку войск Центрального, Степного и Воронежского фронтов в районе Курской дуги (Курского выступа), используя при этом новейшие бронемашины «Тигр» и «Пантера».

Курская битва стала первым сражением Великой Отечественной, к началу которой у СССР было превосходство над Германией по танкам (в 1,5 раза), самолетам (в 1,4 раза), артиллерии (в 2 раза) и личному составу (более чем в 1,5 раза).

Планируя весенне-летнюю военную кампанию 1943 года, советское командование стояло перед сложным выбором: какой способ действий предпочесть — наступать или обороняться. В своих докладах о ситуации в районе Курской дуги Георгий Константинович Жуков и Александр Михайлович Василевский предлагали обескровить противника в оборонительном сражении, а затем перейти в контрнаступление. Ряд военачальников выступили против, однако И.В. Сталин поддержал решение об обороне, боясь, что в результате нашего наступления гитлеровцы сумеют прорвать линию фронта. Окончательное решение было принято в конце мая — начале июня, когда стало известно о плане «Цитадель». Произошел редчайший в истории войн случай, когда сильнейшая сторона, владея стратегической инициативой, преднамеренно предпочла начать боевые действия не наступлением, а обороной. Развитие событий показало, что этот смелый замысел был абсолютно оправдан.

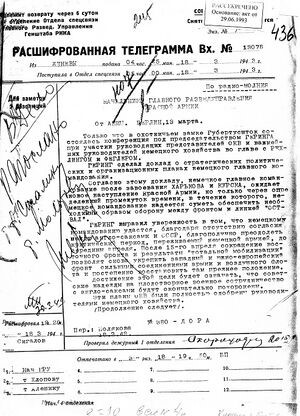

Советской военной разведке удалось своевременно вскрыть подготовку немецкой армии к крупному наступлению на Курской дуге. Зарубежные резидентуры заблаговременно добыли сведения о подготовке Германии к весенне-летней кампании 1943 года. Так, 22 марта резидент ГРУ в Швейцарии Шандор Радо доложил о том, что для «…удара на Курск, возможно, будет использован танковый корпус СС, который в настоящее время получает пополнение».

Донесение Ш. Радо из Женевы 18.03.43.

А разведчики в Англии (резидент ГРУ генерал-майор И. А. Скляров) добыли подготовленную для Черчилля аналитическую справку «Оценка возможных германских намерений и действий в русской кампании 1943 года». «Немцы будут концентрировать силы для устранения Курского выступа», — говорилось в документе. Таким образом, сведения, добытые разведчиками в начале апреля, заранее раскрыли замысел летней кампании противника и позволили упредить удар врага.

За три месяца до начала исторического сражения, в апреле 1943 года, были созданы органы контрразведки «Смерш». «Смерть шпионам!» – так лаконично и в то же время емко определил основную задачу этой специальной службы И.В. Сталин. Но смершевцы не только надежно защищали части и соединения Красной армии от вражеских агентов и диверсантов, но и добывали ценную информацию, которая использовалась советским командованием, вели радиоигры с противником, проводили комбинации по выводу на нашу сторону немецкой агентуры. В книге «Огненная дуга»: Курская битва глазами Лубянки», изданной по материалам Центрального архива ФСБ России, рассказывается о целой серии операций чекистов в тот период.

Так, с целью дезинформации германского командования управление «Смерш» Центрального фронта и отдел «Смерш» Орловского военного округа провели успешную радиоигру «Опыт». Она продолжалась с мая 1943 по август 1944 года. Работа радиостанции легендировалась от имени разведгруппы агентов абвера и вводила в германское командование в заблуждение относительно планов Красной армии, в том числе и в районе Курска. Всего противнику было передано 92 радиограммы, получена 51 радиограмма. Были вызваны на нашу сторону и обезврежены несколько немецких агентов, получены грузы, сброшенные с самолета (оружие, деньги, фиктивные документы, обмундирование). Это и многое другое способствовало общему успеху стратегической операции под Курском.

Под Курском строилась глубоко эшелонированная оборона, имевшая несколько линий. Она специально создавалась как противотанковая. Кроме того, в тылу Центрального и Воронежского фронтов, занимавших позиции на северном и южном участках Курского выступа, создавался еще один фронт – Степной, призванный стать резервным объединением и вступить в бой в момент перехода Советской Армии в контрнаступление.

Сосредоточив до 50 дивизий (в том числе 18 танковых и моторизованных) общей численностью более 900 тысяч человек, немцы в ходе операции «Цитадель» предполагали прорвать три рубежа обороны Центрального фронта.

Из донесений советской разведки стало известно, что наступление противника назначено на 3 часа 5 июля. Штабами Центрального (командующий К. Рокоссовский) и Воронежского (командующий Н. Ватутин) фронтов было принято решение опередить противника и произвести в ночь на 5 июля артиллерийскую контрподготовку. Она началась в 1 час. 10 мин.

После того как гул канонады стих, немцы долго не могли прийти в себя. В результате проведенной заранее артиллерийской контрподготовки немецкие войска понесли потери и начали наступление на 2,5-3 часа позже запланированного времени. Лишь через некоторое время германские войска смогли начать собственную артиллерийскую и авиационную подготовку. Атака немецких танков и пехотных соединений началась около половины шестого утра.

Расчёт противотанкового ружья во время боёв на Курской дуге

Первой неожиданностью для германского командования стало то, что советские солдаты не испугались появления на поле боя новых немецких танков «Тигр» и «Пантера». Более того, советская противотанковая артиллерия и орудия танков, закопанных в землю, открыли эффективный огонь по германским бронированным машинам. Хотя толстая броня немецких танков позволила им на некоторых участках пробить советскую оборону и вклиниться в боевые порядки частей Советской Армии, однако быстрого прорыва не получалось. Преодолев первую оборонительную линию, немецкие танковые подразделения были вынуждены обращаться за помощью к саперам: все пространство между позициями было густо заминировано, а проходы в минных полях хорошо простреливались артиллерией. Пока немецкие танкисты ждали саперов, их боевые машины подвергались массированному огню. Советская авиация сумела удержать за собой господство в воздухе. Все чаще над полем боя появлялись советские штурмовики – знаменитые Ил-2.

Только за первый день боев группировка генерала Моделя, действовавшая на северном крыле «Курского выступа», потеряла более половины танков, участвовавших в первом ударе. Потери наших войск тоже велики: за двое суток немцы уничтожили 111 танков Т-34.

7 июля у населенного пункта Поныри произошло мощное сражение, результаты которого стали полной неожиданностью для фашистов. Потеряв до 50 тыс. человек и около 400 танков, северная ударная группировка немцев была вынуждена остановиться. Продвинувшись вперед всего на 10 – 15 км, генерал Модель в итоге растерял ударную мощь своих танковых частей и лишился возможности продолжать наступление.

На южном крыле «Курского выступа» к 8 июля огромные силы фашистов, несколько танковых дивизий, сумели вклиниться в советскую оборону до 20 и более километров. У железнодорожной станции Прохоровка Белгородской области завязалось самое большое танковое сражение Второй мировой войны, в котором с обеих сторон приняло участие до 1200 танков и самоходных орудий. Именно это сражение во многом определило весь последующий ход не только Курской битвы, но и всей летней кампании на Восточном фронте.

Утром 12 июля советские танки, сосредоточившись в районе с. Прохоровка, двинулись в атаку. Бои продолжались здесь с утра до самого вечера. Прорвавшиеся вперед советские танки встречались с немецкими практически броня к броне. Но этого как раз и добивалось командование 5-й гвардейской танковой армии (командующий – уроженец Тверской губернии П. Ротмистров). Вскоре боевые порядки противника перемешались настолько, что «Тигры» и «Пантеры» стали подставлять под огонь советских орудий свою боковую броню, которая была не столь прочной, как лобовая. С воздуха по немецким танковым частям массированные удары наносили авиация 2-й воздушной армии, 17-й воздушной армии и соединения дальней авиации.

В конце дня 13 июля подсчитали потери. 5-я гвардейская танковая армия практически лишилась своей боевой ударной мощи. Но и немецкие потери не позволили им дальше развивать наступление на прохоровском направлении: у немцев оставалось в строю всего до 250 исправных боевых машин.

В спешном порядке советское командование перебрасывало к Прохоровке новые силы. Продолжавшиеся 13 и 14 июля бои в этом районе не привели к победе ни советские войска, ни немецкие. Однако противник начал постепенно выдыхаться и отводить свои войска от Прохоровки на свои исходные позиции.

В ходе Прохоровского сражения воины 5-й гвардейской танковой армии проявили мужество, стойкость, высокое боевое мастерство и массовый героизм, вплоть до самопожертвования.

На 2-й батальон 18-го танкового корпуса обрушилась большая группа фашистских «Тигров». Командир батальона капитан П. А. Скрипкин смело принял удар врага. Он подбил две вражеские машины, а третий танк не успел – советскую машину подбили, его тяжело ранили. Механик-водитель старшина А. Николаев и радист А. Зырянов, спасая тяжелораненого комбата, вытащили его из танка и тут увидели, что прямо на них движется «Тигр». Зырянов укрыл капитана в воронке от снаряда, а Николаев и заряжающий Чернов вскочили в свой пылающий танк и пошли на таран, с ходу врезавшись в стальную фашистскую громадину. Они погибли, до конца выполнив свой долг.

Отважно сражались танкисты 29-го танкового корпуса. Батальон 25-й бригады, возглавляемый майором Г.А. Мясниковым, уничтожил 3 «Тигра», 8 средних танков, 6 самоходных орудий, 15 противотанковых пушек и более 300 фашистских автоматчиков.

Решительно действовали комбат, командиры рот старшие лейтенанты А.Е. Пальчиков и Н.А. Мищенко. В тяжелом бою за село Сторожевое машина, в которой находился А.Е. Пальчиков, была подбита. Члены экипажа выскочили из машины, пытаясь устранить повреждение, но были обстреляны немецкими автоматчиками. Бойцы отбили несколько атак гитлеровцев. В этом неравном бою пал смертью героя Алексей Егорович Пальчиков, получили тяжелые ранения его товарищи. Лишь механик-водитель старшина И.Е. Сафронов, хотя тоже был ранен, мог еще вести огонь. Укрываясь под танком, превозмогая боль, он отбивался от наседавших фашистов, пока не подоспела помощь.

Звонница в память о погибших на Прохоровском поле

В середине июля 1943 г. началась вторая часть битвы под Курском. 12 – 15 июля перешли в наступление Брянский, Центральный и Западные фронты. 3 августа войска Воронежского и Степного фронтов, отбросив противника на исходные позиции на южном крыле «Курского выступа», приступили к осуществлению Белгородско-Харьковской наступательной операции (операция «Полководец Румянцев»).

Бои на всех участках продолжали носить чрезвычайно сложный и ожесточенный характер. Советское командование приняло решение наносить удары не по слабому, а по сильному участку вражеской обороны. Это было необходимо, чтобы максимально сократить сроки подготовки к наступательным действиям.

К тому времени мастерство бойцов и командиров советской армии возросло. В результате кровопролитных боев 5 августа наши войска освободили Орел и Белгород.

В честь освобождения советскими войсками городов Орел и Белгород в Москве состоялся первый артиллерийский салют. Приказ о его проведении был подписан Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР И.В. Сталиным в ночь с 4 на 5 августа в д. Хорошево под Ржевом. В настоящее время здесь находится Музей «Калининский фронт. Август 1943 года» («Ставка Сталина»). Было подсчитано, что для того чтобы салют был слышен во всем городе, необходимо задействовать около 100 зенитных орудий. Такие огневые средства были, однако в распоряжении организаторов торжественного действа оказалось всего 1 200 холостых снарядов (во время войны их в Московском гарнизоне ПВО в запасе не держали). Поэтому из 100 орудий можно было дать всего по 12 залпов. Правда, в салюте был также задействован кремлевский дивизион горных пушек (24 орудия), холостые снаряды к которым имелись в наличии. Тем не менее эффект от акции мог получиться не таким, как ожидалось. Решением стало увеличение интервала между залпами: в полночь 5 августа стрельба из всех 124 орудий велась через каждые 30 секунд. А чтобы салют был слышен в Москве повсеместно, группы орудий были расставлены на стадионах и пустырях в разных районах столицы.

К 23 августа части Советской Армии отбросили противника на запад уже на 140 – 150 км и во второй раз освободили Харьков.

Свыше 100 тысяч участников тех боев награждены орденами и медалями, 231 стал Героем Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание, а 26 – удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачевских. Будущий трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб за время сражения под Курском сбил на своем истребителе 15 вражеских самолетов. Участие в сражениях принимал и Алексей Маресьев. Двадцатого июля 1943 года во время воздушного боя с превосходящими силами противника он спас жизнь двум советским летчикам, уничтожив сразу два вражеских истребителя FW-190. Двадцать четвертого августа 1943 года заместитель командира эскадрильи 63-го гвардейского истребительного авиационного полка старший лейтенант А. П. Маресьев был удостоен звания Героя Советского Союза.

Свой вклад в исход сражения внесли и жители Верхневолжья. В битве на Курской Дуге участвовало около 12 тысяч уроженцев Тверской области. Шестерым уроженцам Тверской земли за участие в Курской битве присвоено звание «Герой Советского Союза»: командиру танка Т-34 Кузнецову Евгению Ивановичу, уроженцу Бологовского района; Кубареву Василию Николаевичу, командиру эскадрильи 65-го гвардейского истребительного авиационного полка, уроженцу Ржевского района; Кузнецову Василию Григорьевичу, гвардии старшему лейтенанту, уроженцу Бельского района; Кукунину Сергею Александровичу, пулеметчику, уроженцу Молоковского района; Нестерову Ивану Нестеровичу, наводчику орудия, уроженцу Западнодвинского района; Соколову Николаю Михайловичу, стрелку, уроженцу Краснохолмского района.

За бои на Курской дуге Орденом Отечественной войны 2-й степени удостоен почётный гражданин Твери и Тверской области, участник Ржевской и Курской битв, Берлинской наступательной операции Спартак Андреевич Сычев.

А в 1943 г. победы под Курском и затем в битве за Днепр завершили коренной перелом в Великой Отечественной войне. Наступательная стратегия вермахта потерпела окончательный крах. После провала на Курской дуге фюрер был взбешен: он потерял лучшие соединения, еще не зная, что уже осенью ему придется оставить и всю Левобережную Украину. Не изменяя своему характеру, Гитлер тут же возложил вину за Курский провал на фельдмаршалов и генералов, осуществлявших непосредственное командование войсками. Фельдмаршал Эрих фон Манштейн, разрабатывавший и проводивший операцию «Цитадель», впоследствии писал: «Это было последней попыткой сохранить нашу инициативу на Востоке. С ее неудачей инициатива окончательно перешла к советской стороне. Поэтому операция «Цитадель» является решающим, поворотным пунктом в войне на Восточном фронте».

Немецкий историк из военно-исторического ведомства бундесвера Манфред Pay писал: «Иронией истории является то, что советские генералы стали усваивать и развивать искусство оперативного руководства войсками, получившее высокую оценку немецкой стороны, а сами немцы под давлением Гитлера перешли на советские позиции жесткой обороны — по принципу «во что бы то ни стало»».

Судьба элитных танковых дивизий СС, принимавших участие в сражениях на Курской дуге, — «Лейбштандарта», «Мертвой головы» и «Райха» — в дальнейшем сложилась еще более печально. Все три соединения участвовали в боях с Красной армией в Венгрии, были разгромлены, а остатки пробились в американскую зону оккупации. Однако эсэсовских танкистов выдали советской стороне, и те понесли наказание как военные преступники.

Фильмы:

«Освобождение» – киноэпопея из пяти фильмов о Великой Отечественной войне режиссёра Юрия Озерова, снятая совместно несколькими странами в 1968-1972 годах по сценарию Юрия Бондарева и Оскара Курганова. Съёмки проходили в период с 1967 по 1971 годы. В картине задействованы более пятидесяти исторических персонажей.

Фильм первый – «Огненная дуга», 1968 год

Картина рассказывает об одном из переломных сражений войны – Курской битве и танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.

Фильм второй – «Прорыв», 1969 год.

Идёт освобождение Орла и Белгорода, а также оставление немцами Харькова. Впереди форсирование Днепра. Реальный факт создания ложного плацдарма на правом берегу Днепра с тем, чтобы оттянуть на него крупные силы немцев. Плацдарм был полностью окружён, и большая часть его защитников погибла. Лишь немногим удалось прорвать окружение и выйти к основной переправе советских войск.

Источники:

- Великая Отечественная война, 1941-1945 : энциклопедия / гл. ред. М. М. Козлов. — Москва : Советская энциклопедия, 1985. – 832 с. : ил.

- Замулин, В.Н. Прохоровское сражение / В. Н. Замулин. – Москва : Вече, 2013. – 543, [32] с., [8] л. фото.

- Битва под Курском. От обороны к наступлению. – Москва : АСТ; Хранитель, 2006. – 826 c. – (Неизвестные войны).

- Букейханов, П. Е. Курская битва, которую мы начали / П. Е. Букейханов. – Москва : Алгоритм, 2013. – 528 с. – (Военный архив).

- Карнацевич, В. Л. Сто знаменитых сражений / В. Л. Карнацевич. – Харьков: Фолио, 2004. – 543 с.

- Корниш, Н. Курская битва. Величайшее в истории танковое сражение. Июль 1943 года / Н. Корниш ; пер. с англ. Л. А. Игоревского. – Москва : Центрполиграф, 2013. – 223 с. : ил. – (Хроники войны).

- Маркин, И. И. На Курской дуге / И. И. Маркин. – Москва : Воениздат, 1961. – 124 с. – (Героическое прошлое нашей Родины).

- Рокоссовский, К. К. Солдатский долг / К. К. Рокоссовский. – Москва : Воениздат, 1968. – 217 с.

![]()