«Над землей моей колоколен звень…»

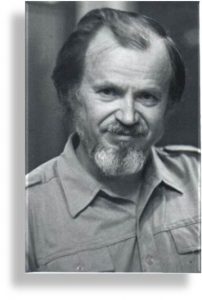

8 декабря 1928 года в Твери родился будущий поэт Лев Васильевич Смирнов. К юбилею поэта в 2023 году Информационно-библиографический отдел стал собирать информацию о нем. В открытых источниках информации практически не было. В фонде нашей библиотеки есть одна книга со стихами украинского поэта Дмитро Павлычко, перевод которых на русский язык сделал Л.В. Смирнов. Мы обратились в Союз писателей РФ, но там нам тоже не помогли. Стали искать родственников. Нам повезло: через интернет мы нашли его дочь Татьяну Купер (Смирнову). Она живет в Великобритании. Началась переписка с дочерью, которая предоставила много интересного материала о своем отце, семейные фотографии.

Предлагаем вашему вниманию воспоминания Татьяны Купер о жизни и творчестве своего отца тверского поэта Льва Васильевича Смирнова:

«Эти мемуары я хотела бы посвятить своему отцу, русскому советскому поэту Льву Смирнову, и поделиться с читателями историей своей семьи, порой очень личной, но такой живой и неповторимой, как и каждая судьба. Мой отец жил в нелегкое время, и прошел тяжелые испытания, через которые прошли многие наши сограждане, и которые так всем понятны. Эти испытания формировали его личность и характер, но самое главное – они его не сломали, и он все-таки добился своего, воплотив мечты в реальность. Так что это не только трагическая и печальная история, но также и самоутверждающая.

За время успешной карьеры у отца вышло более 30 книг авторизованных переводов с украинского языка, 12 лирических сборников собственных стихов: «Земной непокой» (1962), , «Лепта» (1966), «Третья даль» (1971), “Автобус в марте” (1973); «Зимняя молния» (1979), “Копейная звезда” (1986); «Журавль в ночной степи» (1987), «Русские таинства» (1990), «Птица и храм» (2008), «Сто стихотворений» — Издательство Прогресс-Плеяда (2013). Также папа плодотворно работал с советскими композиторами — такими как Игорь Шамо, Юрий Лоза, В.Казенин, Виктор Берковский, Анатолий Ляшев и др. Его песни пели Юрий Гуляев («Плыви моя Бригантина» и «Годы»), Майя Кристалинская («Идут дожди»). С Игорем Шамо они написали боле 20 песен.

В 2004 году литературно-музыкальная студия А.Васина-Макарова в Москве выпустила второе издание 3-х томной «Антологии русского лиризма. ХХ век», в которую включила и стихи отца. Участница студии Елена Васильева побывала у него дома, и они общались в процессе издания этой Антологии. А 27 октября 2017 года она организовала новую встречу и большое интервью у него дома. Часть этого интервью можно посмотреть на канале youtube, на страничке этой литературно-музыкальной студии.

А в 2016 году Издательство Кругъ выпустило Избранное его стихов в двух томах. Вот что написала об этом издании Юнна Мориц: «Дорогой Лёва, получила твой двухтомник, он — замечательный, внутренне и внешне! Огромный труд- всё это выбрать, сплотить, перепечатать, вычитать, издать — я очень высоко ценю этот подвиг! Предисловие — лоскутное, отвечающее на вопросы, которых быть не должно никогда. Кто тебя хвалил и как ты был признан теми и этими ничего не говорит о твоём исключительном поэтском таланте чистого лирика, трепетного и тонкого, а только это — твоя суть и твой путь, сквозь любую жуть всех событий. Такая поэзия должна быть во всех библиотеках. Но ровно то, что творила советская власть, даже «деятели» одни и те же, только партбилеты порвали или сожгли в телеящике. Днём и ночью благодарно молись Творцу вселенных, который дал тебе великое счастье — Человека, собравшего, издавшего твой прекрасный двухтомник, такой Человек дороже всех Нобелевских премий. Обнимаю тебя всеми крыльями, Юнна Мориц. 6.03.2017″.

Когда я писала эти мемуары, со мной связался на сайте стихи.ру наш однофамилец Николай Смирнов. Он был старостой Красногорского литобъединения, который вел отец в 70-х годах. В разговоре он упомянул, что отец был также заведующим отделом поэзии в одном из столичных журналов, о чем я тоже не знала. Позже, по моей просьбе, он выслал мне статью, написанную для альманаха «Серебряный звон». Вот выдержки из его воспоминаний:

«…При Смирнове жизнь литобъединения стала более планомерной и насыщенной. Лев Васильевич, помимо разбора творчества, задался благой целью расширять наш кругозор в области истории литературы. Делалось это в форме лекций, на которых он рассказывал нам о поэтах и писателях, по разным причинам в то время мало известных читателям. Для меня он открыл таких литераторов , как Б. Пильняк, И. Бабель с его «Конармией», А. Мариенгоф, В. Шершеневич. Лев Васильевич находил о них какие-то редкие материалы и вообще, так «вкусно» рассказывал даже об известных писателях, что они открывались с какой-то неожиданной стороны.

Расширяли наш кругозор и встречи с профессиональными поэтами, которые руководитель организовывал по своей инициативе, используя свои личные знакомства. На меня они производили большое впечатление. Так однажды на наше занятие пришли два молодых тогда московских поэта Юрий Денисов и Григорий Кружков. Они читали свои стихи, рассказывали о литературной жизни столицы, делились творческими планами. Как-то Лев Васильевич привёл на встречу даже болгарского поэта Захария Иванова, стихи которого он переводил для журнала.

Мы с успехом выступали перед сельскими тружениками. Читали свои стихи и в парке Красногорска. А в 1977 году в издательстве «Молодая гвардия» вышел альманах «Истоки», где несколько страниц было отведено литобъединению. В нашем литературном дебюте была немалая заслуга Льва Васильевича. Впервые красногорские самодеятельные поэты предстали перед всесоюзным читателем. Это событие, без преувеличения, было знаменательной вехой в истории самодеятельного литературного творчества нашего города. Сегодня, чтобы напечататься, требуются всего лишь денежные средства, а в советское время пробиться к читателю было непросто даже профессионалу, члену Союза писателей СССР.

В 1973 году вышел очередной стихотворный сборник Льва Смирнова под названием «Автобус в марте». Помню, с каким вниманием мы вчитывались в каждое стихотворение нашего наставника. Хотя Лев Васильевич никогда не входил в «обойму» популярных поэтов, но его стихи — произведения зрелого мастера, не могли не волновать. «А заборы горбятся, а года летят…». Казалось бы, что в этих строчках такого? Но для меня они были открытием. Каждое утро я ходил на работу мимо дощатых заборов, которые действительно каждый год всё больше горбились. И вот зоркий взгляд поэта увидел в них зримый символ текущего времени».

Начать свой рассказ об отце я хотела бы с истории нашей семьи. Мать моего отца и моя бабушка, АВДЕЕВА Евдокия Павловна (12 марта 1902 г. – 8 ноября 1984 г) была родом из Тверской губернии, из деревни Завидово, и была четвертым ребенком в многодетной семье. Ее мать, а моя прабабушка, Татьяна Илларионовна, родилась и выросла в деревне Низовка Тверской губернии. Ее девичья фамилия была Дрожжина – такая же, как у знаменитого русского поэта Спиридона Дрожжина.

Первым мужем Татьяны Дрожжиной был Павел Авдеев (мой прадедушка) из деревни Завидово. Родители Павла, бывшие крепостные, осели в этой деревне после отмены крепостного права. Им крупно повезло – помещик не поскупился и выдал им очень щедрые отступные. С этими деньгами они начали новую жизнь и даже разбогатели, построив несколько домов и булочных лавок. Моя бабушка всю жизнь вспоминала, как они детьми после школы забегали в дедушкину лавку и получали свежевыпеченные булочки с маком, вкуснее которых не было ничего на свете. Так что жили они довольно зажиточно.

Глава семьи Павел был очень строгим воспитателем. Дореволюционный семейный уклад жизни в России был основан на патриархальныы устоях, одним из которых было беспрекословное подчинение старшим, что налагало на главу семьи святую обязанность держать детей в «ежовых рукавицах». Одним из орудий такого воспитания за столом была деревянная ложка — дети больно получали ею по лбу, если не вовремя открывали рот или брали еду не по старшинству.

Но в 1909 году семью постигло большое горе – глава семьи Павел Авдеев неожиданно умер после операции на аппендицит. Семейная легенда гласит, что причиной этого было пристрастие главы семьи к «солененькому» — он проигнорировал совет врачей ничего не кушать пару дней. Если это правда, то это наверное был единственный случай в мировой практике, когда соленый огурец буквально убил человека.

Безутешная вдова осталась с семью детьми на руках, но через пару лет вышла замуж во второй раз — за интеллигентного человека дворянского происхождения, который служил начальником на станции Редькино в той же Тверской губернии. И хотя он был уже пожилым мужчиной, намного старше Татьяны, она родила ему еще пятерых детей, которых теперь в семье было 12.

Образования моя бабушка Евдокия (или Дуся, как все ее называли) не получила – в многодетной семье детям приходилось рано начинать работать или смотреть за своими многочисленными братьями и сестрами, из которых только двое или трое смогли благополучно закончить среднюю школу. Моя же бабушка так и осталась на всю жизнь полуграмотной женщиной, и, окончив, как тогда говорили, «4 класса и коридор», едва умела читать и писать. Так что книг она никогда не читала, и единственное, что хорошо знала, это тяжелый физический труд.

Будучи довольно своенравной девицей, и не выдержав домостроевского воспитания, Евдокия в возрасте 15 лет ушла из дома. Она устроилась работать на торфяные разработки, изготавливая торфяные брикеты. Как известно, в Тверской губернии было много болот, где и добывали этот самый торф. Работа была тяжелая, и, таким образом, она попала из огня в полымя. А тут еще в стране произошла Октябрьская революция, во время которой у семьи Авдеевых все «отняли и поделили». Они потеряли все свои булочные лавки и крепкие дома, и теперь семью ожидало полное «равенство», т.е. голод и нищета. Впервые семье пришлось покинуть родные насиженные места и переехать в город Тверь – с полными сундуками и мешками царских денег, которые полностью обесценились. Теперь они обклеивали ими стены в комнатах – вместо обоев. Это были громадные купюры с изображением Екатерины и других царей.

Переехала в Тверь и Евдокия, но так как жить в семье она больше не желала, ей пришлось выскочить замуж. Да и в старых девах оставаться было как-то стыдно — девушкам часто приходилось выходить замуж за первого посватавшегося. Несмотря на это, бабушка отзывалась о своем первом муже хорошо. Он был старше, очень ее любил, но его пристрастие к алкоголю не располагало к возникновению ответных чувств — через год Евдокия попросту от него сбежала обратно к матери. Но и там было не лучше — в стране шла гражданская война, кругом голод и безработица. И вот, собрав скромные пожитки, Евдокия решила отправиться на заработки в Москву. Там она устроилась няней в богатую еврейскую семью и ухаживала за ребенком по имени Лева.

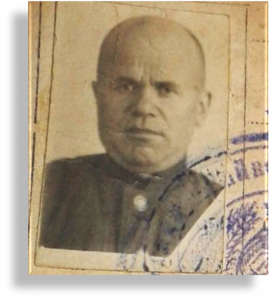

Ее мать тоже времени зря не теряла, и в 1926 году подыскала ей в Твери подходящего жениха – Смирнова Василия Ивановича (моего дедушку), который был ее квартирантом. Получив от матери письмо, 24-х летняя Евдокия приехала в Тверь знакомиться с женихом. Он не произвел на нее сильное впечатление – молодой милиционер с наганом за поясом, но тем не менее она приняла предложение пылкого влюбленного. Вот так, позвал и пошла, без всякой любви, после чего они поселились в ее тверской квартирке.

История семьи Василия Смирнова была очень трагичной. Он родился 26 января 1902 года в деревне Лисицыно Тверской губернии в семье карелов. Тверские карелы были целым субэтносом – они переселились на тверские земли еще в 17-м веке, после поражения России в русско-шведской войне. Они бежали от религиозных притеснений со стороны новых шведских властей, когда их пытались насильно переводить из православия в протестантизм. Селились они хуторами и имели свой язык (тверской диалект карельского языка).

Кроме сына, в семье Смирновых еще были две старших дочери. Но дети рано осиротели. Когда маленькому Васе было всего 3 года, их отец Иван Смирнов был призван в армию и затем погиб во время русско-японской войны 1904-1905 годов. А вскоре семью постигло еще одно несчастье. Их мать не выдержала потерю мужа-кормильца, сильно запила, и привела в дом своего собутыльника. Новый ее сожитель оказался крайне ревнивым и терпеть не мог, когда она уходила из дома и напивалась где-то без него. Дошло до того, что однажды, когда она поздним зимним вечером вернулась домой после очередной попойки, он попросту не открыл ей дверь. Утром ее нашли в сугробе у крыльца уже окоченевшую и бездыханную…

Мне неизвестно, кто взял на воспитание детей сирот, но так или иначе, они выжили и не пропали. В возрасте 17 лет Вася Смирнов стал активным коммунистом, вступив в 1919 году в ВКП(б). В 1924 году он окончил Тверскую губернскую Совпартшколу 2-й ступени, и начал работать милиционером в Твери, где и познакомился с моей бабушкой. А 8 декабря 1928 года у них родился сын, мой отец. В семье было две версии, почему его назвали Львом. Бабушка говорила, что назвала его по имени того еврейского мальчика, за которым она присматривала в Москве. А папа утверждает, что это имя дал ему отец, так как был преданным троцкистом, т.е. в честь Льва Троцкого. Возможно, что желания родителей просто совпали.

Жили они в Твери недолго, так как Василий, зарекомендовав себя перед властями, попросил отправить его на учебу в Москву, в один из институтов Тимирязевской Академии — институт механизации и электрификации сельского хозяйства, который благополучно закончил в 1935 году по специальности инженер-механик. Что знаменательно, что и другой мой дедушка (мамин отец), Иван Воронов, учился в Москве приблизительно в то же самое время, только в Военной Академии. Так что мои родители, возможно, находились недалеко друг от друга. Но затем семьи разъехались в разных направлениях — Вороновы отправились в Киев, а Смирновы – в Карелию.

В Карелии они оказались не по своей воле. Дело в том, что во время сталинской чистки высшего партийного состава в 1937 году, Василий попал в списки на арест. Как я уже упоминала, он был преданным троцкистом, что сослужило ему довольно плохую службу. Льва Троцкого к тому времени уже выслали за пределы страны, и даже готовили покушение. Но тут Василию крупно повезло — его предупредили друзья-соратники, и поэтому он успел вовремя покинуть квартиру, отправившись с семьей в Петрозаводск – на родину своих предков в Карелию. Здесь он неплохо устроился — благодаря московскому престижному образованию, он получил должность в тресте по распределению сельскохозяйственного оборудования.

Но и тут семья надолго не задержалась — доносчиков хватало везде. И опять удача — его предупредили, на этот раз посоветовав бежать подальше — в тайгу. Они снова сорвались с насиженного места, поселившись в тихом поселке Ладва в Прионежском районе, в 50 км на юг от Петрозаводска. Это было ладвинское сельское поселение, где жили вепсы – малочисленный народ финно-угорской языковой группы. Поселок не походил на обычную русскую деревню с небольшими избенками. Так как вокруг было много леса, они строили большие бревенчатые двухэтажные дома, в одном из которых семья Смирновых и поселилась – они сняли три просторных комнаты на втором этаже, начав тихую жизнь вдали от репрессий. По словам отца, этот период сыграл в его жизни большую роль. Там был совершенно другой быт. Хлеб в магазине не покупали, а пекли сами — в каждом хозяйстве были жернова, на которых люди мололи муку и затем пекли хлеб. Он был вкуснее любого пирожного и запомнился отцу на всю оставшуюся жизнь.

Но на этом испытания для семьи не закончились — вскоре папа тяжело заболел брюшным тифом, на спор с ребятами попив водички из речки Ивины, что протекала вдоль поселка. Мать долго за ним ухаживала и еле поставила на ноги. С тех пор в нем поселился панический страх перед микробами, что породило особые ритуалы, которым он придерживался всю жизнь – мыл тщательно руки по 50 раз в день, обжигал хлеб на огне комфорки, и даже срезал и выбрасывал края сыра и колбасы, на которых могли остаться отпечатки пальцев продавца.

Но вскоре его отцу повезло — перед войной преследования инакомыслящих закончились, и его полностью реабилитировали. Семья хотела вернуться в Москву, но вместо этого им пришло предписание ехать в Серпухов – город в Московской области, расположенный в 99 км на юг от Москвы на реке Ока. И только они вернулись к нормальной жизни, как началась война. Над их головами начали летать немецкие Мессершмитты, разбрасывающие листовки с призывами переходить на их сторону. Отца вызвали в военкомат как военнообязанного, когда немцы уже начали подступать к городу. Но тут у него случился инсульт – видимо, пережитые в страхе и скитаниях годы дали о себе знать. И теперь, вместо того, чтобы отправиться на фронт, он попал в военный госпиталь за Уралом, где долго проходил реабилитацию.

Папе тогда было 11 лет, и ему с матерью пришлось опять собирать вещи и эвакуироваться. Жители города собрались со своими пожитками на реке Ока, где их посадили на две огромные баржи и отправили вниз по реке, подальше от военных действий. В начале путешествия было тяжело — над ними продолжали летать немецкие самолеты, теперь сбрасывающие бомбы вместо листовок, но странным образом эти бомбы никогда не попадали в цель, как будто немцы хотели попугать и без того напуганное население. Они ехали очень долго – сначала вниз по Оке, затем по Волге. Высадили их только южнее Саратова, после чего погрузили их пожитки на повозки, запряженные волами. Привилегию ехать на повозках имели только дети, остальные же шли по бездорожью, меся в темноте грязь уставшими ногами. Шли всю ночь, пока наконец не добрались до города Бальцер (ныне Красноармейск). Так Евдокия с сыном очутились в автономной республике Немцы Поволжья.

Немцы жили на территории Саратовской и Волгоградской областей еще со времен Екатерины II. Но свою автономию с административным центром в Саратове получили по декрету СНК только в 1918 году. А в декабре 1923 года была образована Автономная республика Немцы Поволжья, население которой составляло 576 тыс. жителей. В начале войны санкций против немцев не последовало, но когда в августе стало ясно, что фронт быстро перемещается на восток, немцев Поволжья начали депортировать в Казахскую ССР, Алтай и Сибирь. Их многочисленные города и деревни с богатыми хозяйствами опустели… Да, даже их города имели колхозы, чего не было на остальных территориях Союза.

Именно в один из таких немецких городов попала Евдокия с сыном во время эвакуации. По прибытии их встретил председатель колхоза, который сразу предложил: «Вот идите по поселку, и выбирайте любой дом». Они тут же выбрали просторный дом с двумя большими котлами: один для подогрева воды, а другой для купания. И в свои 11 лет папа самостоятельно разобрал один из котлов, построив вместо него печку.

Работать Евдокия пошла на большую ферму, разводившую немецкие породы коров – ее взяли заведующей, в подчинении которой были доярки. На столе в доме у них всегда были молочные продукты – масло, сливки, творог. И папа говорил, что эвакуация была самым лучшим временем, в том смысле, что можно было наесться до отвала и ни в чем себе не отказывать. Но вскоре папино здоровье опять пошатнулось – у него началась малярия, которая не проходила целый год. Местный врач посоветовал матери поменять климат и отвезти его назад в родные места. Делать было нечего, и они отправились обратно домой в Серпухов. Врач оказался прав – все недомогания мальчика моментально прошли.

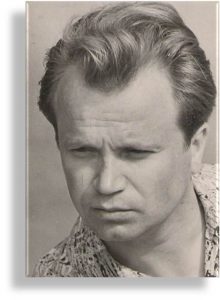

Именно в тот далекий 1944 год и начался путь моего папы в поэзию. Ему было 15 лет, и его первое стихотворение был посвящено грядущей победе. Он написал этот стих, чтобы отправить его на всесоюзный конкурс молодых поэтов «Лучшее стихотворение о войне». Что было удивительным — он занял в этом конкурсе 2-е место! Ему прислали грамоту, и даже прочитали его стихотворение по радио. И теперь все ребята, с которыми он раньше дрался, стали пожимать ему руки и поздравлять. Это его очень вдохновило, и он с энтузиазмом сел за работу. С тех пор он никогда не расставался с ручкой и бумагой, а затем и с пишущей машинкой. Он посвятил этому всю жизнь, и только этим и занимался.

Это было очень трудное время для него и его матери. В Серпухове, после сытой жизни в богатой немецкой деревне, их ждал голод, от которого Евдокия буквально пухла. Доведенная до отчаяния, она решила ехать в Москву — попытать там счастья в очередной раз. Оставив сына одного с мешком картошки (он ел ее целый месяц!), она вскоре вернулась с хорошими новостями – еврейская семья, в которой она когда-то воспитывала мальчика Леву, согласилась помочь, предложив им пожить в квартире своих родственников, уехавших в эвакуацию. По прибытии в Москву они там и поселились.

Как и все мальчишки того времени, папа мечтал попасть на фронт. И вот услышав, что объявлен набор в артиллерийское училище, он подал туда документы. Ребята там учились охотно, по вечерая распевая военные песни — их любимой была «Аритиллеристы, Сталин дал приказ!» Но попасть на фронт им так не пришлось, так как вскоре война закончилась. Оставшись неожиданно не у дел, отец начал думать, что ему делать дальше. Ведь он хотел на войну, а войны теперь нет, поэтому и желания оставаться в армии больше не было. Поэтому он тут же подал прошение на увольнение. Тем не менее он продолжал ходить в солдатской одежде – не потому, что она ему нравилась, а потому что другой просто не было. И когда в день победы он оказался на Красной площади, его приняли за настоящего солдати. Его схватили и начали подбрасывать в воздух, как и остальных фронтовиков. Все кричали «Ура! Ура!», и папе казалось, что он взлетает выше храма Василия Блаженного!

Так и остались они жить в Москве, ожидая из госпиталя отца. Но тот после выздоровления в семью не вернулся. Он встретил другую женщину, и переехал с новой семьей на Украину, в Днепропетровскую область – сначала в город Пятихатки, где работал преподавателем в Эрастовском сельхоз техникуме. Там в 1950 году у них родился сын Сергей (всего на 4 года моложе меня, своей племянницы). А в 60-е годы его перевели в Никопольский сельхоз техникум, а затем назначили хорошую пенсию – он стал пенсионером Республиканского значения. Несмотря на создание новой семьи, он не забывал помогать своей первой жене Евдокии.

Я видела дедушку только один раз, когда мне было лет 7-8, когда он приехал в Киев нас навестить. Мой отец к тому времени уже смягчился, и они даже вместе посидели и выпили. Умер дедушка в 1963 году от рака желудка, после чего обе жены дедушки подали заявление в отдел соцобеспечения на выплату вдовьей пенсии. И обе получили отказ, причем на вполне законных основаниях – с первой женой он не жил долгие годы, а второй брак был объявлен недействительным.

На похороны мужа Евдокия в Никополь не поехала – туда отправился мой папа. Там он наконец познакомился со своим сводным братом Сергеем. Это была их первая и последняя встреча. По понятным причинам, папа так и не принял своего брата, и я тоже о гем ничего не знала. Но много лет спустя, меня нашла его дочь Ирина на Однаклассниках. Я как раз тогда начала писать книгу «Моя Родословная» и любая информация о дедушке была очень ценной. Как говорят, на ловца и зверь бежит. Выяснилось, что моя дядя Сергей тоже, как и его отец, умел рано, не дожив до 65, и от той же болезни – рака желудка. Всю жизнь он проработал шофером, звезд с неба не хватал, и поэтому очень гордился своим братом-поэтом. Он всю жизнь хранил экземпляр его сборника стихов, который тот подарил ему еще во время похорон отца.

Итак, после войны пути супругов Смирновых разошлись. В 1947 году Евдокия устроилась на работу в 9-ю клиническую больницу, которой руководил профессор Г.Н. Сперанский — знаменитый педиатр, создатель системы охраны материнства и детства (охмадет) в СССР. Вот к какому замечательному человеку попала моя бабушка. Она работала у него в клинике сестрой-хозяйкой и была на хорошем счету. Сперанский очень ее уважал, и даже иногда брал бабушку с собой в командировки. Ей с сыном предоставили жилье в помещении клиники, когда они снова оказались бездомными (хозяева квартиры, в которой они жили в Москве, вернулись из эвакуации). Их новое жилье было намного скромнее – небольшая комнатушка, ранее служившая раздевалкой для пациентов. Но особенно выбирать не приходилось.

Папе осталось только решить, куда идти учиться. Он давно уже мечтал стать писателем, но тем не менее выбрал Московский юридический институт. Дело в том, что кто-то посоветовал ему идти учиться на следователя милиции – якобы это позволит ему быть в гуще жизненных событий и получить ценный опыт для своих рассказов (правда, в дальнейшем он так и не обратился к прозе, и писал только стихи).

Но следователем милиции ему так и не суждено было стать, так как и здесь товарищ Сталин приложил свою руку, а вернее свой бронзовый бюст, когда папа, придя на институтское собрание и не найдя вешалки, повесил на него свой пиджак. А так как в те времена это считалось истинным святотатством, преподаватели тут же заклеймили его позором, дав при этом понять, что о работе следователя можно забыть. И все, на что он мог рассчитывать, это адвокатура в каком-нибудь захолустье.

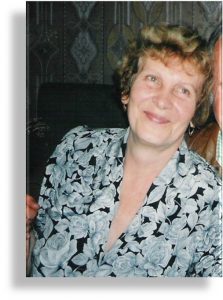

Так и случилось – после окончания института в 1952 году его послали работать стажером адвоката в город Горький (ныне вернувший себе название Нижний Новогород). Там он и познакомился с моей мамой, Галиной Ивановной Вороновой (1930-1983) — она приехала в гости к подруге Лоре, дочке этого адвоката, с которой они вместе учились в Киевском университете.

Мама была очень красивой, веселой и обаятельной женщиной, прекрасно пела, и неудивительно, что папа влюбился в неё с первого взгляда, и они быстро расписались, после чего переехали в Киев, где у мамы была комнатав коммунальной квартире. Правда, комнату эту пришлось делить с маминой сестрой Леной, у которой была уже семья – муж и двое детей. Но деваться было некуда, и молодая семья поселилась с нежеланными родственниками в комнате в 18 кв.м, которую теперь с помощью платяного шкафа разделили на две половины. Первая половина досталась семье сестры, а вторая (от шкафа до двух окон, выходящих во двор-колодец) — моим родителям. Теснота была невероятная! Всего в квартире, состоящей из 4 комнат, жило около 30 человек. Жили без горячей воды и центрального отопления. Правда, в каждой комнате была печка, которую топили дровами, но даже это не спасало от сырости, так как дом был пристроен к высокой горе. А вскоре, 7 января 1954 года, в этих крайне неблагоприятных условиях появилась и я.

Но так как маме нужно было заканчивать Университет, а папе работать, она отвезла меня в Москву, к свекрови, в клинику профессора Сперанского, где работала и жила моя бабушка, которая, пожалев молодую пару, согласилась взять внучку. Но когда мне исполнился год, начальство больше не разрешило Евдокии держать внучку в больнице (таково было направление клиники – дети до года), и подготовило меня к выписке. И тогда бабушке пришлось увольняться и переезжать со мной в Киев.

Итак, в комнатушке коммунальной квартиры теперь жило восемь человек! Первыми не выдержали мои родители — в один прекрасный день они собрали вещи и отправились в город, который хорошо знали — Горький. Там они сняли комнату и нашли работу, но это опять длилось недолго, так как через несколько месяцев произошел пожар, и дом сгорел дотла. Родители были в это время на работе, и бабушка успела вынести из квартиры только меня. Таким образом, сгорели все наши вещи и документы, а мы остались буквально на улице. Моей семье пришлось искать новое жилье и восстанавливать документы. Правда, два важных документа восстановить так и не удалось – бабушкина трудовая книжка (из-за чего она получила потом маленькую пенсию в 36 рублей), и папина грамота, которой его наградили за 2-е место на конкурсе поэтов, о чем он потом очень сокрушался.

Но тут очень вовремя пришла хорошая новость – маминой сестре предложили должность директора-основателя института гигиены труда и профзаболеваний в Кривом Роге, и она незамедлительно отправилась туда со своей семьей. Таким образом, у нас появилась возможность вернуться в Киев. Но отношения между супругами дали большую трещину, и вскоре они развелись. Правда, деваться было некуда, и даже после развода они продолжали жить в одной комнате еще целых пять лет.

Папиным спасением были стихи. Он работал много и плодотворно, и в 1963 году был принят в члены Союза писателей УССР, после чего окончательно стал свободным художником. Он подружился с украинскими поэтами (в их числе были Андрей Малышко, братья Сынгаевские, Борис Олейник, Леонид Вышеславский, Иван Драч и другие), и начал делать авторизованные переводы их стихов с украинского на русский язык. Наша комната всегда была открыта для его собратьев по перу — часто устраивались посиделки за столом, где поэты читали свои стихи, хвалили друг друг друга и говорили о поэзии. Это был особый мир, в котором я и выросла. В этом мире литература была воздвигнута на высокий пьдестал, и самым большим земным грехом считалось не прочитать «Войну и мир» Льва Толстого. Но я очень ценю, что мне с детства привили любовь к книгам. У нас дома была приличная библиотека, которая была мною зачитана до дыр.

Когда мне исполнилось 7 лет, в нашей коммуналке освободилась одна комната – соседи получили новую квартиру на новостройках. Имея к тому времени хорошие связи, папа добился получения этой комнаты, и вскоре мы втроем туда переселились. И хотя эта комната была еще меньше — 14 кв.м, но папа с бабушкой были согласны на все – лишь бы не оставаться в одной комнате с моей мамой. Стоять в очередь на отдельную квартиру уже не было никаких сил. Каждый вечер посередине комнаты ставились раскладушка для папы и маленькое кресло-кровать для меня. Бабушка спала на софе.

Но радость от переселения в отдельную комнута длилась недолго, и вскоре папа принял решение уехать в Москву и начать там всё сначала. К тому же он хотел продолжить свою писательскую карьеру, а его стихи на русском языке плохо публиковались в Украине. Там он женился на москвичке Ирине, переводчице французского языка. А вскоре у них родилась девочка Ксюша. Помню, папа пригласил нас с бабушкой в Москву, и мы провели с его семьей целое лето. Жили мы в доме его жены Ирины — двухкомнатном, старом бревенчатом доме на одной из старых московских улочек. Бабушка помогала сидеть с Ксюшей и по хозяйству, а я большую часть времени проводила в саду около дома.

Постепенно папины сборники поэзии начали публиковаться, и его жизнь стала налаживаться. До такой степени, что на следующий год он купил 4-комнатный кооператив на окраине Москвы – в районе Химки-Ховрино. Нас с бабушкой опять пригласили на все лето, и мы были в восторге от просторной новенькой квартиры – мне никогда не приходилось жить в таких шикарных условиях, да еще и с горячей водой. Вдобавок тем летом папа взял меня с собой в Коктебель! Это был мой первый и единственный отпуск, проведенный с отцом.

В Коктебеле мы пробыли целый месяц, наслаждаясь теплым морем, ярким крымским солнцем и солёным воздухом. Питание было отличным — в столовой Дома Творчества еда заказывалась по меню, как в ресторане, и я отъедалась каждый божий день. После завтрака мы обычно шли на пляж — загорали на горячей гальке, плавали в тёплом, бирюзового цвета море, или отправлялись к горе Карадаг, возвышающейся над большой гаванью. По дороге папа рассказывал мне всевозможные истории из книг или увиденных фильмов, и я слушала его, как завороженная. Я была в совершенном восторге оттого, что мы вместе и только вдвоем. И в те моменты мне казалось, что я люблю своего отца больше всех на свете…

После обеда я обычно играла с детьми в тенистых аллеях между домиками, или наблюдала, как отец играет в бильярд с другими отдыхающими — огромная бильярдная комната находилась прямо над столовой. А по вечерам мы ходили в летний кинотеатр, где крутили интересные фильмы (уже тогда кино стало моим большим увлечением).

Это был последний раз, когда мы с бабушкой были в Москве, но папа приезжал к нам в гости довольно часто. Обычно он долго не задерживался, и после нескольких деловых и дружеских встреч уезжал в Дом творчества писателей в Коктебеле. Его карьера переводчика украинских стихов была довольно успешной, к тому же он работал с украинским композитором Игорем Шамо над циклом песен.

Но вскоре его жизнь сделала еще один крутой поворот – на этот раз последний. Помню, перед очередной поездкой в Коктебель он заехал, как обычно, на пару дней в Киев – увидеться с семьей и друзьями. И вот, посидев за столом и выпив пару бокалов вина, они с другом решили прогуляться по Крещатику. Их внимание привлекла группа цыган, разодетых в яркие наряды. Неожиданно одна из цыганок, отделившись от остальных, подошла к папе и сделала необычное предложение: «Вижу, глаза у тебя грустные – страдаешь сильно. Хочешь, изменю твою жизнь? Очень счастливым будешь». Сначала папа от нее отмахнулся: «Да у меня и денег-то с собой нет!». Но та продолжала настаивать: «А мне и не нужно денег — отдай свое кольцо». И так как терять было нечего, папа без сожаления снял обручальное кольцо и протянул цыганке свою ладонь, над которой она тут же начала колдовать. Прошло несколько минут, прежде чем она подняла голову и произнесла свое роковое предсказание: «Всё, дорогой. Скоро твоя жизнь сильно изменится. Ты встретишь свою судьбу. Скоро, очень скоро!»

Папа рассмеялся в ответ, и на следующий день укатил в Коктебель. Но, каким бы странным и невиданным ни было это предсказание, оно действительно сбылось, причем намного быстрее, чем папа мог себе представить. В Доме Творчества он познакомился с женщиной по имени Юля, в которую тут же влюбился. К счастью, их чувства оказались взаимными, и они вскоре поняли, что больше не хотят расставаться. По окончании отпуска они вместе вернулись в Москву и поселились в квартире Юлиной мамы, оставив позади своих бывших супругов. И вот через пару лет, после двух разводов, они, наконец, поженились. Впоследствии папа любил повторять, что «Юлечка» спасла его от несчастливого брака и пьянства, и подарила ему творческое вдохновение.

Мне было четырнадцать лет, когда папа впервые привез Юлю в Киев. Наше знакомство прошло вполне гладко. Я была искренне рада, что он нашёл своё долгожданное счастье. На вид Юля была очень спокойной и уравновешенной, хотя это спокойствие, граничащее с практичностью, казалось мне слишком холодным. Нужно заметить, что этой черты характера были начисто лишены не только папины предыдущие жёны, но и он сам. Наверняка, это хладнокровное спокойствие удачно уравновешивало папины бурные поэтические порывы.

А в 1980 году случилось еще одно радостное событие – у меняродился сын. К тому времени мы сбабушкой ужевыехали из коммуналки и получили отдельную двухкомнатную квартиру. Это удивительно, но мой сын принес с собой столько восторга, радости и смеха, что это полностью растопило наши сердца. Теперь мы могли оставить все позади и сосредоточиться на любви и заботе о маленьком Викторе. Мама нас навещала каждую неделю, заботилась и помогала, став замечательной бабушкой. Мы очень сблизились, и это было замечательное время. Бабушка тоже не щадила себя – сидела с правнуком с утра до вечера, стирала и убирала. И я им обеим навеки останусь благодарной. Как жаль, что все это внезапно оборвалось – через 3 года мама умерла в возрасте 53 лет, а через год умерла и бабушка – от ишемии сердца.

Папа приехал на похороны матери со своей женой Юлей. Мы похоронили ее на Байковом кладбище, в колумбарии. Вите тогда было 4 года, и Юля видела его в первый раз. Так как у них не было детей, они оба очень привязались к моему сыну, и начали приглашать его летом в Москву. Сначала я его привозила сама, а когда он стал постарше, то отправляла со знакомым проводником. А после Чернобыльской катастрофы они взяли его на целые 10 месяцев. Витя обычно ездил с ними в Дома творчества писателей – под Москвой, в Коктебеле и на Балтийском море. Он тоже сильно привязался к ним. Дедушка практически заменил ему отца, хотя встречи их были очень редкими.

Потом наступили трудные времена перестройки и распада Советского Союза. Появилась возможность заняться индивидуальной трудовой деятельностью – я шила детскую одежду, а затем давала частные уроки английского языка. Параллельно приходилось заканчивать институт и воспитывать сына в одиночку. Но когда в лихие 90-е, экономическое положение стало совершенно невыносимым, и мы буквально голодали, я приняла решение эмигрировать.

Отец приезжал с Юлей ко мне на свадьбу в 1996 году, чтобы познакомиться с моим мужем-иностранцем, британским подданным. А позже, в 2003 году, он проявил желание приехать ко мне в гости в Англию. Мы провели вместе целый месяц. Это был второй и последний отпуск, который я провела с отцом, и это был последний раз, когда мы виделись. Так как я люблю путешествовать, то я организовала для нас поездки по писательским местам. Мы посетили Стрэдфорд, где родился и жил Шекспир, деревушку Хоэрт, где жила семья Бронте, и Ньюстедское аббатство, где вырос Байрон. Байрон был кумиром отца с детства, и, по его словам, я исполнила его мечту побывать в этом месте. Затем мы отправились в Шотландию, и побывали в домах английского поэта Уильяма Вордсворта, и шотландцев Вальтера Скотта и Роберта Бернса. Также были и другие поездки – дом Уинстона Черчиля, а также художников Гейнсборо и Констебля.

После этого мы изредка переписывались, а с возникновением Скайпа, начали общаться онлайн. В основном – на день рождения, Новый год и другие праздники.

Отец умер 2 января 2021 года в больнице, буквально через неделю после заражения коронавирусом. Его жена Юля связалась с нами, рассказав, что за 2 месяца до этого, он уже не вставал, потерял интерес ко всему, даже к своей любимой поэзии. Он потерял зрение (у него была катаракта), и даже перестал просить жену что-то почитать. В больнице, куда его отвезли накануне Нового года, он все спрашивал, где Юля и когда он ее увидит. Но туда никого не пускали, и он так и умер в полном одиночестве…

За месяц до этого ему исполнилось 92 года, и, подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что он прожил долгую, плодотворную жизнь. Он встречался с интересными людьми, очень дружил с Фазилем Искандером и Владимиром Карпеко, общался с Евгением Евтушенко и Юной Мориц. С Фазилем они ездили на Сахалин, который произвел на него огромное впечатление. К сожалению, мемуаров отец не оставил, о чем очень жалел, так как прозу никогда не писал. В квартире была огромная библиотека на две стены до потолка — многие книги с автографами авторов.

Папина жена Юля пережила его всего на один год. Они прожили вместе 52 года счастливой жизни. Она была младше его на 9 лет, не болела, и что с ней случилось, мы так и не узнали. Последний раз она выходила на связь в конце февраля 2022 года, когда мой сын пытался выехать с семьей из Украины после начала войны. Потом она пропала.

Поэтому мой сын связался со своим московским знакомым, попросив его поехать по адресу их квартиры на Ленинском проспекте. Квартира была закрыта, но соседи сообщили, что Юля умерла зимой, т.е. вскоре после звонка моему сыну… Я связалась с ее нотариусом, чтобы узнать, оставила ли Юля завещание или какие-либо указания насчет своего имущества. Нотариус сказала, что может ответить на мои вопросы только в случае, если я принесу справку о смерти. И так как она точно знала, что я являюсь дочерью Льва Смирнова, и все-таки не предоставила никакой информации, я сделала вывод, что завещания на мое имя или моего сына не было. Подводя итоги, могу только сказать, что судьба их квартиры, библиотеки и дачи, осталась для нас неизвестной.

Татьяна Купер (Смирнова), март 2025 г.»[1]

Источники:

- Личный архив Татьяны Купер (Смирновой).

- Видиофильм заимствован из общедоступных ресурсов интернета, не имеющих каких-либо ограничений для их заимствования, и используется в познавательных целях.

[1] Орфография и пунктуация автора сохранены.

![]()