Малоизвестные факты из истории Твери

Природное наследие играет ключевую роль в поддержании стабильного климата, обеспечении населения чистой водой и пищей, а также предоставляет уникальные возможности для научных исследований, экологического образования и развития экотуризма. Сохранять природное наследие необходимо для обеспечения устойчивости окружающей среды, сохранения биоразнообразия и поддержки качества жизни человека. Природные объекты дают возможность для отдыха, восстановления сил и обретения гармонии с природой, и, конечно же, часто являются неотъемлемой частью культурного наследия, поскольку связывают людей с их историей и традициями.

В настоящее время в Тверской области образованы 992 особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) регионального значения, включая 574 государственных природных заказника, 417 памятников природы и 1 ботанический сад, и 4 ООПТ местного значения. Также на территории Тверской области расположены 2 ООПТ федерального значения, из которых 1 государственный природный биосферный заповедник (Центрально-Лесной заповедник) – 1 государственный комплекс со статусом национального парка – Завидово.

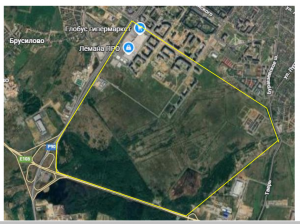

Площадь ООПТ в Тверской области составляет более 1 млн га – примерно 14 % от общей площади области. Однако, несмотря на такие впечатляющие цифры, в них так и не вошли 450 га зарастающего кустарником заболачивающегося луга бывших сельхозугодий совхоза «Калининский».

|

|

Буквально 10 лет назад в нашем городе существовал уголок, который в народе назывался «Тайга», или «Птичье Эльдорадо». Это был настоящий природный комплекс, богатый разнообразной флорой и фауной. А находился он совсем близко, в черте города, за микрорайоном Южный между Волоколамским и Бурашевским шоссе.

На нём было отмечено 129 видов птиц, 17 из которых было включено в Перечень объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, и в Перечень объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Тверской области.

Птицы прилетали на луг для гнездования, зимовки, кормёжки или просто для отдыха во время весенних и осенних миграций. Именно люди, устроившие здесь пруды и дамбы, каналы и луга, превратили в прошлом маловыразительное сырое поле в птичий рай – «эльдорадо». Место было единственным в Твери, куда птицы могли прилетать и находиться в спокойной обстановке – остальные территории находились далеко за городом.

Восточный соловей Восточный соловей |

Желтоголовая трясогузка Желтоголовая трясогузка |

Ремез в гнезде Ремез в гнезде |

Кроме птиц, на лугу встречались и другие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Тверской области, например, бабочка махаон, зеленая жаба и орхидеи пальчатокоренник узколистный и дремлик болотный.

Долгое время луг пустовал. Однако с начала 2010-х годов в этих местах началось строительство жилых домов, предусмотренное генеральным планом города Тверь от 2012 года. Такие видные учёные-биологи Твери, как член Союза охраны птиц Дмитрий Кошелев, директор Экологического центра ТвГУ Александр Сорокин, профессор кафедры зоологии ТвГУ Андрей Зиновьев, доцент кафедры туризма и природопользования, сотрудник Экологического центра ТвГУ, член Общественной палаты Тверской области Елена Пушай, биолог-эколог, фотохудожник дикой природы Дмитрий Матюнин, заведующий кафедрой экологии и природопользования Тверского института экологии и права Александр Медведев, директор Ботанического сада ТвГУ Юрий Наумцев пытались добиться, чтобы это место стало эколого-просветительским водно-болотным центром.

Они писали статьи о том, что из себя представляет это место и почему так важно его сохранить; устраивали экскурсии в Птичье Эльдорадо совместно с клубом общественного мониторинга архитектурных, исторических и природных памятников Верхневолжья «Тверские своды», чтобы донести красоту и уникальность этого уголка природы до всех желающих; направляли обращения в Администрацию города, Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области и даже в Прокуратуру Тверской области.

|

К сожалению, ничего из этого не помогло.

В результате продолжившаяся застройка, искусственное понижение уровня воды в пруду Кобылья лужа, устройства в 2016 году нового мелиоративного канала привели к уничтожению местообитаний ряда охраняемых законом краснокнижных видов птиц и исчезновению их из этих мест…

Описываемая территория в 2005 году Описываемая территория в 2005 году |

Описываемая территория в 2025 году Описываемая территория в 2025 году |

Может показаться, что эта история из ряда вон, однако подобное происходит чаще, чем кажется. Достаточно пройти мимо, не обратить внимания. Если мы хотим, чтобы нас окружали не только безликие многоэтажки и многочисленные торговые центры, нам нельзя быть пассивными сегодня. Ведь объединившись в желании знать, что происходит с нашим историко-культурным и природным наследием, мы сможем сделать большую работу.

Источники:

Бёрдвотчинг по-тверски: как правильно и где наблюдать за птицами. – Текст: электронный // ТИА : [портал]. – Раздел «Новости, интервью». – 05.08.2024. – URL: https://tvernews.ru/news/315438/ (дата обращения: 18.10.2025).

В Твери застроят «Птичье Эльдорадо». – Текст: электронный // Союз охраны птиц России : [сайт]. – Раздел «Новости». – 25.04.2013. – URL: https://rbcu.ru/news/24967/ (дата обращения: 18.10.2025).

Иванов П. В «Птичьем Эльдорадо» / П. Иванов. – Текст: электронный // Тверские ведомости : [сайт]. – Раздел «Общество». – 14.06.2013. – URL: https://vedtver.ru/news/society/v-ptich-em-el-dorado/ (дата обращения: 18.10.2025).

Ильичёва Ю. Место, где живут птицы / Ю. Ильичѐва, Е. Пушай. – Текст: электронный // Тверские своды : Общественный мониторинг архитектурных, исторических и природных памятников Верхневолжья : [сайт]. – Раздел «Публикации». – 10.06.2013. – URL: https://tversvod.ru/event163/ (дата обращения: 18.10.2025).

Колкер А. Пока не поздно, пока звучат птичьи трели / А. Колкер // Тверская Жизнь. – 2014. – 3 июля (№ 123). – С. 20.

Костюк И. В. Микрорайон Южный: история и современность : библиографический очерк. – Текст: электронный // Муниципальная библиотечная система города Твери : [сайт]. – Раздел «Верхневолжский калейдоскоп», подраздел «Краеведческие зарисовки», подраздел «Краеведческие издания библиотеки». – URL: https://mbstver.ru/wp-content/uploads/2025/08/mikrorajon-yuzhnyj-istoriya-i-sovremennost.pdf (дата обращения: 18.10.2025).

Кошелев Д. Кто спасёт «птичье эльдорадо»? – Текст: электронный // Служба PR. – 2018. – № 4. – URL: https://panor.ru/articles/kto-spaset-ptiche-eldorado/16073.html# (дата обращения: 18.10.2025).

Кошелев Д. Прогулки с бердером. «Рукавичка» на ветке. – Текст: электронный // Livejournal : [блог-платформа]. – 20.04.2021. – URL: https://dmitry-birder.livejournal.com/2960.html (дата обращения: 18.10.2025).

Луг «Птичье эльдорадо» («Тайга») (Тверь). – Текст: электронный // Wikimapia : [географическая онлайн-энциклопедия]. – URL: https://wikimapia.org/21249212/ru/Луг-«Птичье-эльдорадо»-«Тайга» (дата обращения: 18.10.2025).

Никитина С. Экскурсия по родному городу / С. Никитина // Так Живём (Тверь). – 2013. – № 4 (май – июнь). – С. 16.

Особо охраняемые природные территории. – Текст электронный // Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области : [официальный сайт]. – Раздел «Главная», подраздел «Деятельность исполнительного органа государственной власти Тверской области». – URL: https://minpriroda.tverreg.ru/deyatelnost-iogv/osobo-okhranyaemye-prirodnye-territorii/ (дата обращения: 18.10.2025).

Савинов С. Районы, кварталы: история спальной Твери / С. Савинов. – Текст: электронный // ТопТверь : [сайт]. – Раздел «Главная», подраздел «Спецпроекты». – 20.12.2024. – URL: https://toptver.ru/spec/rajony-kvartaly-istorija-spalnoj-tveri/ (дата обращения: 18.10.2025).

Сорокин А. С. К организации водно-болотного эколого-просветительского центра «Птичье Эльдорадо» в г. Твери (Россия) / А. С. Сорокин, Д. В. Кошелев, А. В. Зиновьев. – Текст: непосредственный // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология. – 2014. – № 4. – С. 195–202.

Сорокин А. С. Несостоявшийся памятник природы «Птичье Эльдорадо» – упущенные возможности / А. С. Сорокин, Д. В. Кошелев. – Текст: непосредственный // Актуальные проблемы сохранения природного наследия Верхневолжья : материалы региональной научно-практической конференции. – Тверь : Тверской государственный университет, 2020. – С. 184–193.

Сохраним природу вместе! – Текст: электронный // ТИА : [портал]. – Раздел «Блоги, Общество». – 11.09.2013. – URL: https://tvernews.ru/blog/11988/155434/ (дата обращения: 18.10.2025).

По следам Беринга.

От Твери до Тихого океана…

Великая Северная экспедиция 1733-1743 годов — грандиозная исследовательская экспедиция на северо-восток России. В результате её деятельности впервые была произведена опись отдельных участков побережья Северного Ледовитого океана, открыт американский берег и подтверждено наличие пролива между Азией и Америкой, открыты и нанесены на карту Южные Курильские острова, доказано отсутствие каких-либо земель между Камчаткой и Северной Америкой, обследованы побережья Камчатки, Охотского моря и отдельные участки побережья Японии. Русские корабли первыми прошли морским путем из России в Японию. По результатам экспедиции был издан первый «Атлас Российский». Итогами второй камчатской экспедиции до сих пор пользуются ученые всего мира.

Тверь играет значимую роль в успешной реализации экспедиции. Именно отсюда 286 лет назад на судах по Волге отправилась экспедиция на северо-восток России под командованием капитана-командора Витуса Беринга.

Тверь была выбрана сборным пунктом экспедиции, так как удачно располагалась на волжских берегах. Река Волга в Центральной России была главной транспортной артерией, а Тверь – самым крупным портовым городом на Волге. И Беринг понимал, как направить огромное количество грузов за Урал в летний период так, чтобы к зиме перебросить их за Уральский хребет. За навигацию через Тверь проходило до 4000 разнообразных судов, тверские лоцманы работали от Казани до Санкт-Петербурга. В городе были расположены судовые верфи, работающие круглый год. Наличных денег, выделенных Витусу Берингу Сенатом, хватало только на покупку одного судна. Но этого было недостаточно для перевозки всех членов экспедиции и необходимый груз. Требовалось еще не менее 6 кораблей. И они были построены в Твери за счет городского бюджета. Тверь помогла финансово Великой Северной экспедиции. Строительством судов для плавания по Волге и Каме руководил капитан флота, «русский Колумб» Алексей Ильич Чириков.

В начале 1733 года из Санкт-Петербурга в Тверь направились сотни груженных судовыми материалами и походной утварью подвод. К концу марта 1733 года в Твери собрались 573 члена основного состава экспедиции, а также исследователи с семьями, слугами. Никогда еще в Тверь, имеющую население 10 000 человек, не прибывало одновременно почти 1000 гостей.

3 мая 1733 года на тверском причале прошел торжественный молебен в честь отхода первого судна экспедиции. На молебне присутствовали все морские офицеры во главе с Витусом Берингом и Алексеем Чириковым. Кроме них, присутствовали глава провинциального магистрата, дворянство, купечество. Были построены солдаты Тверского гарнизона. Сопровождаемое воинской музыкой и барабанным боем первое судно с передовым отрядом на борту ушло вниз по Волге на Казань. В течение двух месяцев еще пять вновь построенных судов были успешно спущены на воду и отправились на восток страны. На шестом судне в начале июля 1733 года Тверь покинул капитан-командор Витус Беринг.

До конца сентября 1733 года по распоряжению «Правительствующего Сената» на тверской верфи достраивалось седьмое судно для ученых. 14 сентября 1733 года на барке по Тверце в Тверь прибыли натуралист Иоганн Гмелин, историограф Герхард Миллер, астроном Людовик Делиль де ла Кроер, студенты, среди которых будущий первый российский академик Степан Крашенинников. Около двух недель ученые изучали Тверь и ее окрестности, делали записи, зарисовки, брали образца грунта, вели метеонаблюдения, собирали травы.

26 сентября 1733 года седьмое судно с учеными на борту покинуло Тверь.

Не все участники похода, продлившегося 10 лет, вернулись. Но имена многих навсегда останутся в истории России.

По результатам экспедиции Россия впервые предъявила всему миру свои границы с точными географическими координатами.

Источники:

Материал подготовлен краеведческим исследовательским центром «Землепроходцы»

![]()